参考消息网8月20日报道 美国《国家利益》双月刊网站8月17日发表美国战略与国际问题研究中心专家安东尼·科德斯曼的文章《中国打算如何利用太空在太平洋进行反介入/区域拒止》称,对许多亚太地区观察人士而言,反介入/区域拒止(A2/AD)是美国在该地区打造军力时面临的最严峻挑战。A2/AD是中国的一项战略,它以限制敌人进入特定的战略要地为基础,同时对台湾等领土资产或有争议的海上领土主张实施强有力的控制。该战略旨在“阻止、劝阻或挫败”第三方在此类问题上卷入一场对抗或冲突,并且针对的是美国或任何可能进行干预的美国太平洋盟友。

不过,A2/AD的实施非常复杂。中国和美国都需要谨慎评估中国能做什么不能做什么,以及它在双方的竞争和冲突风险方面会产生何种战略影响。

文章认为,A2/AD需要先进的情报、监视和侦察(ISR)能力,以及先进的瞄准、通信、海空导弹防御和网络能力。中国花费了“一代人”的时间试图研发必要的技术能力,而这些技术能否实施A2/AD尚存争议。如果中国成功发展A2/AD能力,这要在很大程度上归功于其快速推进的太空能力和卫星基础设施。

点击图片进入下一页

资料图片:艺术家绘制的卫星遭激光武器摧毁设想图。

文章称,中国不仅计划在A2/AD的作战场景中利用自己的太空能力,而且还计划削弱对手的能力,其目标是获得“信息优势”。由于美国高度依赖其太空能力,中国人民解放军的战略家认为这是一个可利用的弱点。

文章认为,为此,中国研制了一系列反卫星武器,其中包括直接上升式、共轨式、定向能和网络式反卫星武器。这显得尤为重要,因为太空威慑现在缺乏核威慑那样的“战略稳定性”。

外界普遍担心,在太空中成功实施先发制人打击可能会格外有利于较弱的一方。此外,第一次打击可能严重限制受攻击一方应对任何形式的非对称、常规或核攻击的能力。应对袭击的能力是威慑的关键所在,但现在这种能力存在不确定性。这有助于解释中国人民解放军为何要研发和测试反卫星武器,并让其可能会设想发动先发制人的反卫星武器攻击情景。这可能会使解放军在A2/AD形势下发挥主导作用并确立信息优势。

点击图片进入下一页

资料图片:反卫星武器想象图。

文章称,然而,随着中国凭借自身实力成为一个太空强国,其反卫星能力和姿态可能会越来越适得其反。虽然首先发动太空打击具有非对称的价值,但中国不太可能对美国的太空能力发动全面摧毁性打击。随后的太空战和破坏行动不会给中国带来任何优势。此外,正如美国战略司令部司令约翰·海滕将军在谈到摧毁太空能力时指出的,“你会回到第二次世界大战。你会回到工业时代的战争”。

文章认为,即便如此,中国的A2/AD能力和太空扩张显然对美国具有重要影响意义,因为它挑战了美国打造其军力结构和战略的传统军事理念。在军力结构方面,美国可能会被迫重新评估几十年来对航母的过度依赖程度。今后,对于美国而言,选择隐形和更廉价的武器或许是明智的,因为它们不那么容易受到中国远程精确打击能力的影响。此外,美国应该考虑采购更多远程轰炸机——而不是像F-35那样的短程战机——来执行远程任务,以攻击对A2/AD战略至关重要的中国导弹阵地、情报中心和地面雷达中心。

点击图片进入下一页

资料图片:反卫星武器想象图

【延伸阅读】太空灭绝战!卫星轨道炮打3000吨弹头

点击图片进入下一页

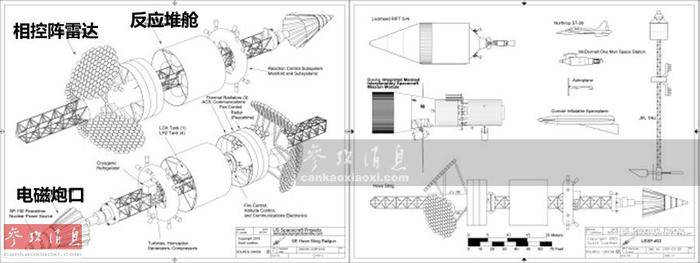

美国《国家利益》双月刊网站12月20日发表了题为《揭秘美国冷战时期的“死星”计划》的报道,美航天历史学家斯科特·劳瑟称,这个代号Have Sting的秘密项目实际是一种部署在太空的巨型电磁轨道炮,尺寸与国际空间站相当,一个长约796.8米的炮身结构,能够支撑“Have Sting”的电磁加速器、核反应堆、低温贮罐区以及像马戏团帐篷般大小的相控阵雷达。 图为Have Sting太空轨道炮项目方案示意图。

点击图片进入下一页

提起电磁轨道炮,对喜欢科幻作品的军迷来说可谓是耳熟能详,其主要是利用轨道电流间相互作用的安培力发射弹丸。轨道炮由两条平行的长直导轨组成,弹丸放置在导轨间.当两轨接入电源时,强大的电流从一导轨流入,经弹丸从另一导轨流回时,在两导轨平面间产生强磁场,磁场与电流相互作用,产生强大的安培力推动弹丸以超高速射出,理论上可达亚光速,且后坐力要小于传统火炮。其最初由法国人维勒鲁伯于1920年发明。图为电磁轨道炮发射原理示意图。

点击图片进入下一页

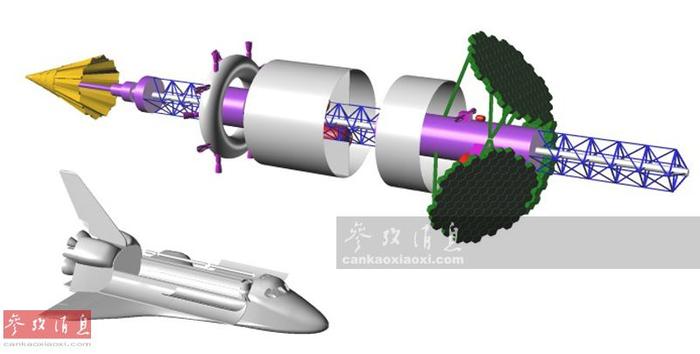

轨道越长,轨道炮产生的能量就越大,炮弹飞行的速度就越快。据美媒报道,炮身近800米的Have Sting可以将啤酒罐大小的炮弹加速至每小时5.6万千米射向地表,威力相对于人造流星撞击地球,其发射所需的电能由通用电气公司研发的兆瓦级核反应堆提供。图为军迷制作的Have Sting3D模型,需要注意的是该图并非尺寸对比图,只是设想将会由航天飞机搭载入轨组装。

点击图片进入下一页

图为科幻电影《变形金刚2》中出现的美海军舰载电磁轨道炮。这种轨道炮的功率和威力与Have Sting相比,只能算“战术级”武器。

点击图片进入下一页

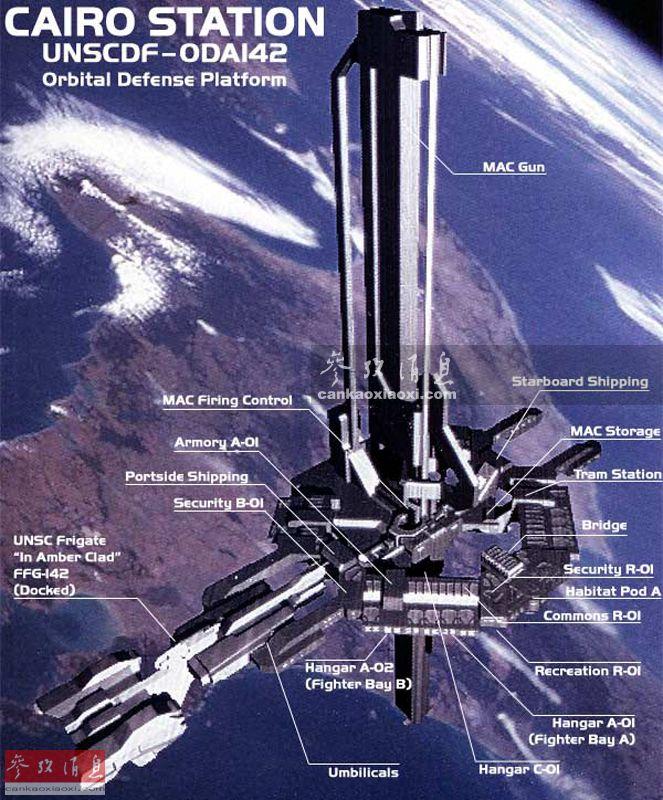

尽管Have Sting最终未能付诸实施,但类似设定已多次在科幻电影和游戏中使用。图为著名第一人称射击游戏《光环2》中出现的“开罗”轨道防卫站示意图,可见轨道站的主体就是一门巨型电磁加速炮(MAC)。根据设定,该炮长802米,可将3000吨重的钨合金弹头以相当于光速的4%的初速发射出去,威力相当于51.6亿吨当量TNT。与之相比,为战舰提供停靠补给反而成为了轨道站的附属功能。

点击图片进入下一页

其800米的炮身设定与现实美军曾计划研发的Have Sting十分相似,但弹丸威力要夸张许多。 图为《光环2 重置版》中的开罗轨道站,尽管只是局部,通过与周围护卫舰对比,可见超级MAC炮管的尺寸之大。

点击图片进入下一页

图为《光环 传奇》动画中,超级MAC炮发射瞬间,其一发的威力可以击穿多艘带有能量护盾的外星战舰。

点击图片进入下一页

实际上,著名空战射击游戏《皇牌空战5》中出现的SOLG战略攻击卫星的原型可能也取自Have Sting项目,但该炮的设计更夸张一些,除巨大的炮身外,还另外伸出4个类似支柱的构造体,内部实际是4个战略核弹弹舱,可直接利用轨道炮将核弹射向地表。图为游戏中玩家使用战机拦截再入大气层的SOLG卫星,可见其尺寸之大。

点击图片进入下一页

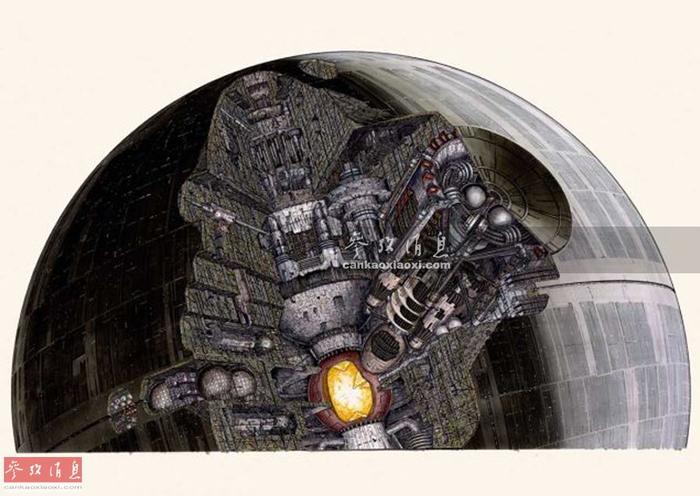

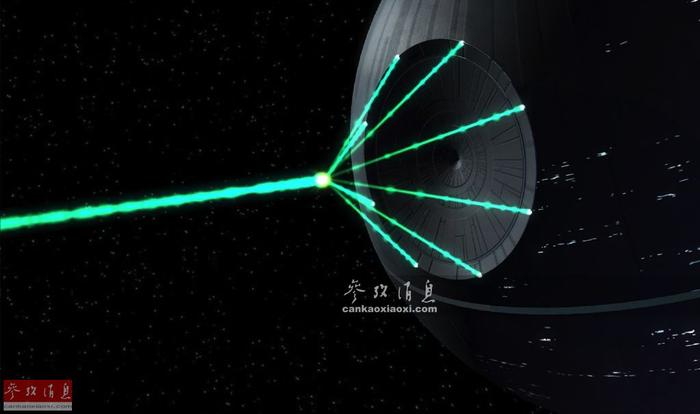

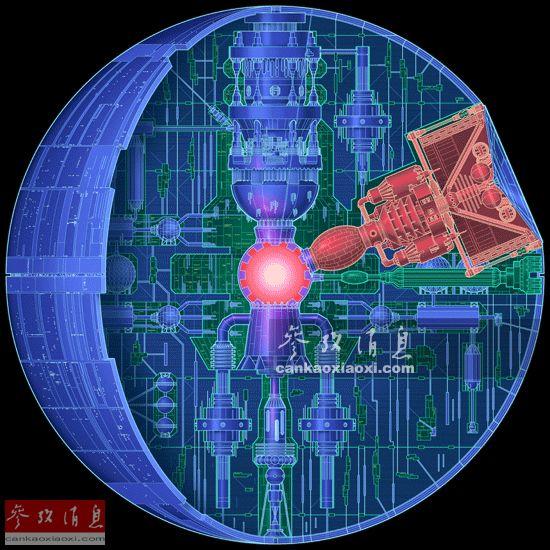

上述几种太空轨道炮其实是在可预见的未来能够付诸实现的“超级武器”,相比之下,“死星”的设定就显得过于玄幻了。根据《星球大战》的官方设定,“死星”直径120千米,其大部分内部空间被用于维持其大型超级激光炮和发电机所必需的系统,核心是一个超物质反应堆,内部进行超大规模的聚变反应,恒星燃料瓶排列在其边缘为聚变反应助燃。图为《星战》中”死星“战斗空间站的剖面图。

点击图片进入下一页

死星的超级激光炮直接从超物质反应室汲取动力。其多面放大水晶将八条单独分支激光束的破坏力组合成一道强度堪比恒星核心的能量束,射击一次就可摧毁一颗行星。现实中,能够为死星提供动力的能源系统,在相当长的时间内恐怕都很难问世。

点击图片进入下一页

图为另一张”死星“空间站的结构图,红色部分为大型超级激光炮,可见其与核心是直接相连的。

点击图片进入下一页

在《星球大战 原力觉醒》中登场的“弑星者基地”相当于“死星”的威力升级版,不仅仅能摧毁行星,还能引起恒星迅速变成红巨星,进而摧毁整个行星系,其供能系统由所在恒星系的恒星获取能量,将其存储在基地行星核内的磁场中,然后把那种能量转换成超高强度的光束通过超空间发射出去,只需一击就能摧毁另一星系中的多颗星球。

点击图片进入下一页

图为著名即使战略游戏《命令与征服3》中的GDI离子炮卫星,威力要远强于电磁轨道炮,但实现难度要比电磁轨道炮大很多。

点击图片进入下一页

《Baldr Sky》系列中的”贡格尼尔“(奥丁神枪)对地光束扫射卫星。

点击图片进入下一页

科幻作品中的卫星轨道炮群。

(2015-12-23 09:02:00)

举报成功