母亲的苦乐年华

图文 | 吕凤君

题记:无病呻吟,是一种矫情;有感而发,是一种情怀。假如,我的诉说,是虚假的,捏造的,甚至是故弄玄虚的,那第一个责怪我的,一定是我的母亲……

说到过年,人们再熟悉不过了。因为,每年要有一次,人的一生,不知要过多少个年。也就是说,活多大,就得过多少个年。

但这过年,对于不同的人来说,就有不同的过法。小孩过年,过的是红火;大人过年,过的是仪式。富人过年,过的是阔绰;穷人过年,过的是年关;可这母亲过年,过的却是一种操持,是一番忙碌,是一阵愁急。

在某种意义上,是一个母亲革命式的苦乐转换,也是一个母亲运动式的生活推动。可以说,这样的年,伴随了母亲大半辈子。尽管这年,过的让母亲皱纹平添,白发早生,但这年,母亲还是年复一年地过着,而且,年年如此,乐此不疲。

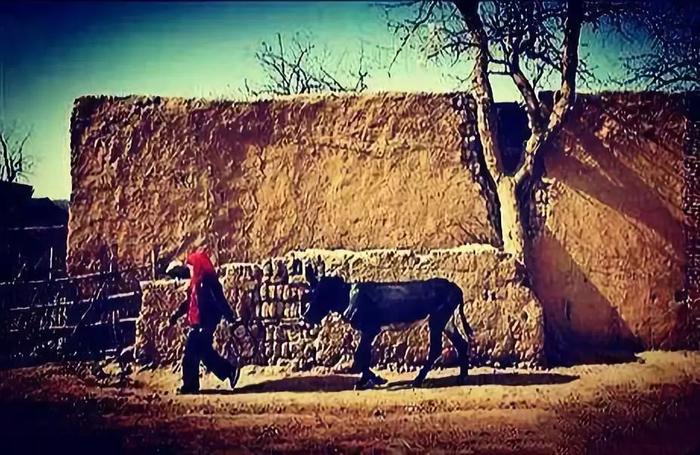

北方的年,随这北方厚重的土地和起伏的山势,浓重而传统,热烈而直觉。山村的年,随这山村固有的坚守和独特的信仰,古朴而神秘,纯粹而诱惑。 这年,成为了人们心中最重要、最神圣的节日。以至于流传着“辛辛苦苦忙一年,不就是为了过大年”、“离家千里远,回家来过年”等俗成俚语。

过年,在一定意义上,成为了父老乡亲们生活的奔头和目标,甚至是一种宿命和归属。 真有些年来,势不可挡;年去,空空落落的味道。

从我记事起,在“小孩盼过年”的心理驱使和情感期盼下,过年,是我最为憧憬和向往的节日,因为在我幼小的心灵里,觉得这过年一定是世界上最美好、最开心的时刻。

那平时吃不上的美味,平时穿不上的新衣,平时少有的红火,还有不受大人管束和责骂的自由,只有在过年时才能实现。

小小年纪,心里常常幻想和疑惑,为什么这年来的这么慢?为什么不能经常过年呢?以至于当时我朦胧幼稚的心里渐渐地产生了一种奇特的,甚至有些荒唐的推理。

我老觉得,这如此美好的大年,是在母亲的把控之中到来的,也是在母亲的手里实现的。这年,什么时候能过,母亲才是真正的推手。

因为,这年,是在母亲跑前跑后的碾米磨面中开始的,是在母亲爬高摸低的刷墙泥灶中到来的,是在母亲熬油点灯的穿针引线中实现的……其实,母亲就是这年;年,就是这母亲。

1

这年,是在母亲的洗洗刷刷中开启的

一到年跟前,母亲总是说,过年过的就是个干干净净,邋里邋遢怎么能把年过好?

母亲是个干脆利索、说干就干的人,也是个心中有数的人。腊八一过,母亲便掐指算计着这清扫刷墙泥地的日子了。

整治家是大事,须择个吉日,这时日,一定是三、六、九人们进城赶集的日子,也一定是风小天晴的日子。

这一天,母亲起的比往常更早。天不亮,母亲就把饭做好,把我们叫醒,包括父亲,人人都是揉着眼睛迷迷糊糊地吃着早饭。母亲担心误事,这一天的时间,不知有多少活在等着她呢。

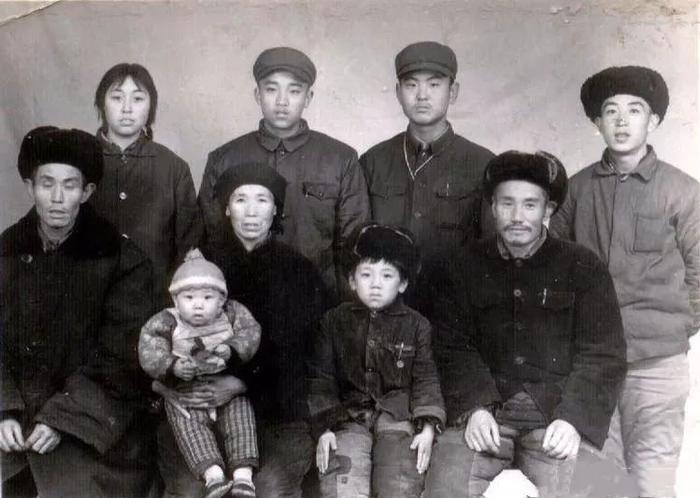

天色才麻麻亮,母亲就忙活开了。别看这家里人多,其实是吃饭的多,干活的少。父亲是村上的干部,整天忙于生产队里的事,常常是披星戴月、早出晚归,母亲说父亲是干大事的,家务事,靠不上。我们姊妹六人,能干活的在上学,不上学的,干不了活。就是能帮些忙,也看那泥泥水水、尘土飞扬的景象,都一个个东躲西藏的溜走了。

这些母亲心里清楚,谁也别指望,靠牛拦羊,乱里添忙。自个干,最踏实。

全家人的衣服和拆洗的被褥是昨夜洗的,母亲一会拴绳,一会架杆,太阳还没露头,就全都晾晒出来,万国旗似的挂了一院。

接下来是整拾清扫这乱堆乱放了一年的坛坛罐罐和家具物品,该归类的归类,该擦洗的擦洗,没用的扔掉。

杂物收拾停当,母亲便把她在离村三四里地,一个叫后沟的地方掏回来的白泥,捣碎,泡水,搅拌均匀后,拿着用草扎好的刷子,开始一遍一遍地刷这家里的墙壁,上上下下,端盆沾水,半天功夫,墙不一定有多白,倒是母亲的脸上身上白了许多。

紧接着,母亲就开始用那牛粪和红泥和在一起的泥巴,抹家里破损的地面和熏黑了的灶台。据说,只有这热热的牛粪和这粘粘的红泥,结合在一起,家里这地、这墙、这灶,才能抹得又光又亮,又结实。

一时间,屋里乱七八糟,像是搬家;院内鸡飞狗跳,似如打仗。

我等闲人,玩累了,玩饿了,悄悄潜入院内梢瞭,试图把这中午饭吃了。一看母亲灰尘满面,还在忙个不停,便又悄悄地走了。生怕母亲抓住干活。现在想起,真有些愧疚,真有些难以言表。

就这样,母亲像台加满了油、鼓足了劲的机器,不停歇地运转了一天,到天将黑的时候,总算把这个乱了一年的家收拾好了。

这时,我们姊妹六人也不约而同地回到了家中。看着那光溜平整的地面,望着那洁白如新的墙壁,还有那灰头土脸、满身白泥的母亲,我们一个个低下了头。

这时,母亲没有一声责怪,也没一句怨言,只是招呼我们,快快洗手,打打灰尘,上炕吃饭。母亲在心疼我们,她知道我们几个是和她一样,都是一整天没吃东西了。

吃着母亲忙里偷闲给我们做的饭菜,目睹这家里一天的变化,我在思量,这年,不是等来的,更不是看来的,而是这勤劳的母亲亲手干出来的,做出来的。

2

这年,是在母亲的蒸蒸煮煮中浓重的

人们常说,小孩盼过年,大人怕过年。小孩子过年,过的是开心热闹。这大人过年,尤其是穷人或生活不富裕的人过年,一定是过的愁闷和年关。

六七十年代的山区农村,农业社,大集体,生产落后,生活谈不上富裕,至多是解决了温饱问题。可这年,不管你是贫穷还是富贵,也不说你在乡村还是城市,一定是如期而至的。

这对把过年看的如此重要且如此神圣的山村百姓来说,是想尽千方百计,卯足了劲要把这年过好的,母亲更不例外。她说,有甚没甚不要紧,有心没心才要紧。

从母亲的那份不悲不怆,不恼不怨,不声不响的劲头中,就一定能能看出,再苦再穷,母亲也要想办法把这年过好,过出滋味来。这一大家人的吃,就是这年的滋味。

母亲先是把这辛辛苦苦喂养了不到一年的猪宰了。那时的农村,多数家庭,只要有一点点办法,就要想法子养头猪。

这猪是乡亲们嘴里唯一的“腥荤”,也是过年时至关重要的“年味”。杀猪一般放在“大雪”节气之后,这一天,不亚于平日里的做“事月”。

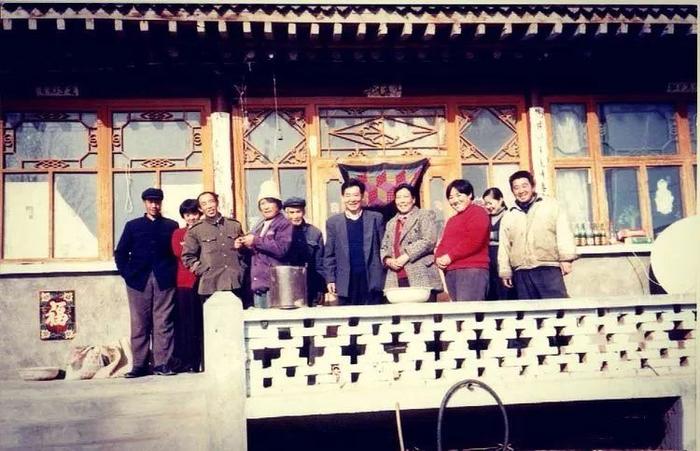

一大早,母亲便开始在家中的两口大锅里烧水,同时还邀来左邻右舍的婶子大娘,帮忙做这晋西北特有的“杀猪饭”。

父亲早早出门叫来了平时来往多、相处好的七八个亲朋好友来帮忙杀猪。加上同村的亲戚,还有一些热心人,半院人等,搭架的,安缸的,支杀猪案子的,往缸里提倒开水的,还有“观战”添忙的,转眼间,屋里锅碗刀板叮当,院内人喊猪嚎狗叫,不能说是“杀气腾腾”,也确是“雾气腾腾”。

随着那猪的一声短促而无耐的尖叫,还有这看热闹的孩子们的一阵阵狂欢,这标志着年节中最有份量的一幕——杀猪,便把这过年的气氛,掀向了高潮。

猪宰了,以那猪脖子肉、家乡人称之为“槽头肉”为主的大烩菜,还有这平时少有的油炸糕,让这一屋子的大人小孩吃了个满嘴流香,肚儿滚圆。

当然了,男人们也少不了要喝上几杯,父亲上了个几集日才用粮食换回来的,过年待客用的白酒。

庄稼人是渐忘的,也是容易满足的。一阵酒足饭饱之后,辛苦了一年的人们,脸,舒展了许多,心,宽展了许多。

顿时,心中有了些微的欣喜,一下子觉得,这生活还是有盼头的;刹那,眼前有了点点的光亮,猛然间发现,这日子还是有指望的。

稍事平静,母亲又思谋这过年的吃食。压粉,煮肉,炸油糕,生豆芽,一系列年食,样样不少。

最让母亲担心的,还是这蒸花儿卷卷(白面做的花馍)。我的家乡向来是粗粮多细粮少,这蒸馍的白面,是紧缺之物。这蒸花儿卷卷用的小半坛白面,是母亲一年来精打细算,从牙缝里扣出来的。母亲说,这好铁要用在刀斧上。言下之意,这少有的白面要用在过年,用在招待亲戚客人上。

为此,母亲先是发面。一般是晚饭后,把这几碗白面盛到一个瓷盆里,拌上酵头,用水和好,然后用衣布蒙盖好,放锅台热处发上。等到半夜,锅台凉了,母亲再把这一盆面端到热炕上。

母亲,像是照看一个襁褓中的婴儿,又像是在看护一个年长的老人,如此精心地发酵着她的这一盆面。第二天,这面一定是发好了的。于是,母亲便开始这蒸花儿卷卷的事了。

为慎重起见,一吃过早饭,母亲便把村里有名的蒸馍、捏面人的高手,我们叫“二黑”大娘的喊来,进行现场指导。一阵揉面、打碱、盘卷,经这干柴猛火的蒸腾,这一笼一笼又白又暄的花儿卷卷便蒸好了。

我们兄妹几个,早已在这蒸馍香气的诱惑下,眼巴巴地等候在了这狭窄的灶台前。眼大大地瞅着,嘴微微地张着,手在衣襟间不停地搓揉着,就等着吃这平常难得的热馍。

这时的母亲,匆忙中,只给我们每人分了一小半这花儿卷卷,就把我们撵了出来了。

尽管我们很不满足,甚至有些怪怨母亲小气,扣门,但,我们心里清楚,母亲这是为这过年准备的年货。年货,一定是在年跟前吃的。

就这样,母亲在近半个月的日子里,为这一大家人的“年味”张罗着,奔波着,忙活着。

那间院内西头的小房间里,摆满了母亲备办做好的“年货”,卤猪肉,煮猪头,油炸糕,花馍馍,油食食……还有黄米面窝窝,玉米面发糕,这些不是“年货”,却充当“年货”的吃食。

这间冰冷的小屋,基本成为了母亲独掌的库房,也是母亲满满的希望,更是我们姊妹几个时常关注和向往的地方。

3

这年,是在母亲的缝缝补补中到来的

其实,这过年,最难为母亲的不是这吃,而是这穿。

处于“文革”时期的农村,落后贫穷,是客观存在的,也是根深蒂固的,吃难,穿更难。在我年幼懵懂的记忆中,我们穿的衣服、鞋子,绝对是“新三年、旧三年,缝缝补补又三年”的。

母亲,用她的坚韧和勤俭,把这艰辛的岁月缝补,或者说,母亲就是在缝补中度过这艰辛岁月的。平时的缝补,是缝旧,这过年时的缝补,是翻新和缝新。

一家大小人等的穿戴,着实让母亲心急火燎,彻夜难眠。年关越近,母亲越急。母亲是个爱面子的人。她心里明白,这过年的吃,是个关起门来的事,可这穿,却是个脸面上的事,吃的如何,别人看不见,穿的怎样,人家瞧一眼就清楚。

一进腊月,母亲便早早地催父亲趁进城赶集,买些做衣服的“洋布”,父亲常常是按母亲的交待,估了又估,算了又算,背着多半袋麦子,朝这十里开外的县城走去,置办家里过年的年货和母亲要的“洋布”。

情急的时候,母亲便随父亲一起进城,扯那给我们姊妹们做衣服的“洋布”和做鞋用的鞋面。母亲生怕父亲把这年前的“要紧事”给耽搁了。

这布料扯好后,母亲便思量着六个孩子的衣服,给谁做?谁先做?哪个是一身新?哪个是新旧搭配?在母亲的心里,都有一本账。

大哥在县城上中学,见的世面大,年龄相对大些,也知道了爱好,没说的,肯定是一身新。大妹是长女,女孩子得打扮好,花衣蓝裤全身新。

至于我和三弟、二妹,还有年幼的四弟,基本上是新旧混搭,或新衣旧裤,或新裤旧衣。当然了,就是这旧的衣裤,母亲一定是给洗净翻新的。

于是,母亲便展开了这情况紧急的“缝衣大战”。盘量,裁剪,浆洗,拆旧衣,撕棉花,一一按计划进行着。大一些的,或者说是重要一些的衣服,母亲一般是几番几次地上门,求村里会缝纫手艺、家里有缝纫机的四姨和邻居润全给缝制。

剩下的,也是大量的,全靠母亲手工缝制了。那些天,母亲像疯了一样,忙前忙后,忙里忙外,一刻不停。白天,既要做年货,又要干家务,缝衣服的时间,大都放在了晚上。

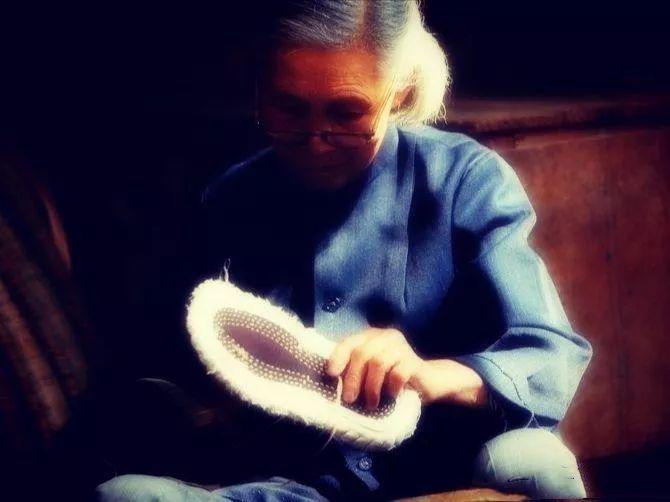

每天的晚饭过后,收拾停当,母亲先把我们兄弟姊妹几个安顿的睡下,母亲便盘坐在炕上,伴着这北方寒冷的冬夜,守着那盏昏暗的油灯,做开母亲、也只有母亲才做的针线活儿。

北方的冬夜,准确地说是晋西北的冬夜,一定是无比寒冷的,一般都在零下二十八九度,可以说是哈气成霜,滴水成冰。

我清楚地记得,那时,一到数九天,我们住的房屋里的后墙上,常常结着一层薄冰,小小的玻璃窗户也是冰花覆盖,就是屋里吃水用的水瓮,四周也被冰凌包围着,隔几天,父亲就要用烧好的热水化化。可想而知,这冬天、这冬天的深夜是多么的寒冷。

母亲,就是在这样的农家小屋寒夜的土炕上,腿上围着那床薄被,身上披着她的那件打着补丁的所谓的棉衣,一针一线地赶缝着儿女们过年要穿的新衣。

常记得,我们睡觉时,母亲已在灯下飞针走线地忙活着,等我们睡了一觉醒来,母亲的手还在对着那油灯发出的点点光亮舞动着。

只不过,母亲那身子有些微微佝偻,动作也似乎有些迟缓。睡眼朦胧中,透过那灯光散射出的光晕,我仿佛看到母亲就如同那雕塑一般,静静地凝坐在那里。

那略显凌乱的头发,被那灯光染成了古铜色,那瘦弱的身躯,在这棉被棉衣的围裹下,恰似那大胆的雕塑家刀削斧砍后的棱角分明。只是那寒夜里母亲的哈气,在丝丝缕缕的飘散中,证明着这不是雕塑。

这,就是我的母亲,一个中国式的农村母亲。就这样,母亲在这腊月里,没日没夜地一件两件、三件四件,急切地缝制着儿女们过年要穿的新衣服。

母亲是一个不打无把握之仗的人。她是缝好谁的衣服,就让谁来试试,合适了正好,不合适了立马修改。

其实,在我们每一次试穿衣服的时候,最揪心的不是我们,而是母亲。每穿上一件,母亲便不停地问,合身不?紧吗?长短怎样?一句赶一句,有时候,母亲没烦,我们倒烦了。

这时的母亲,不是扯扯衣领,就是拽拽袖子,要么拉拉裤腿,反反复复,远瞅近看,生怕有什么毛病,更担心我们不喜欢、不开心。

记得那年,到年三十了,母亲还在为我赶做着过年穿的新布鞋。我平时在十里外的社办学校跑校上初中,那双每天伴我走二十里地的胶鞋,早已是缝了又缝,补了又补,母亲早就答应,过年就为我换一双她亲手做的实纳鞋。

这不,眼看着年到了,可鞋还没做好。

母亲说话是算数的。大年三十晚上,我们兄弟姊妹高兴的熬年,母亲独自在做着我的鞋子。我们玩累睡了,母亲还在哧啦哧啦地纳那厚厚的鞋底。

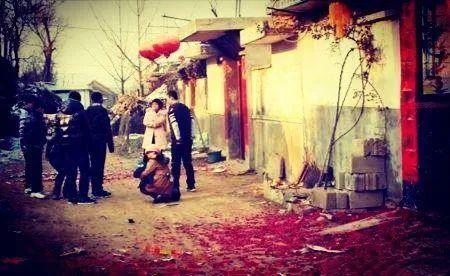

在一阵零零星星的鞭炮声和母亲“快起了,迎喜神啦!”的催促声中,我们姊妹几个醒来了。

父亲在院子里点燃那象征家庭人兴财旺的“旺火”,母亲早已把近半月缝制做好的衣服鞋袜,分别放在了我们的枕头边上。我那刚做好的新布鞋也在其中。

一时间,我们忙乱的穿戴着,母亲在一旁静静地端详着。看着我们穿扮整齐,一个个兴高采烈地冲出门外,母亲才露出些淡淡的微笑。

我在想,这一定是作为一个母亲,一个为家操劳、为儿女们操心的母亲,满足的笑,幸福的笑。

少年不识愁滋味。

儿时的我们,穷过,苦过,但我们没有难受过,没有担忧过。因为这穷,被勤劳俭朴的父母给遮掩了,这苦,被爱子情深的父母给淡化了。

这最让我们难忘的大年,如同那娘胎里留下的胎记,便成为了我们一生刻骨铭心的印记,一辈子挥之不去的痕迹。

长大后的年,有穿的,有戴的;有吃的,有喝的;有玩的,有看的;有走的,有转的,应该说是一年好于一年,一年胜过一年。

但这年,再也没有儿时母亲带给我们的那年,那浓浓的年味,那亲亲的感觉了。

母亲,儿真的想那时的年,那时您给儿女们忙出来的年,赶出来的年,做出来的年。

岁月是支穿心的箭。

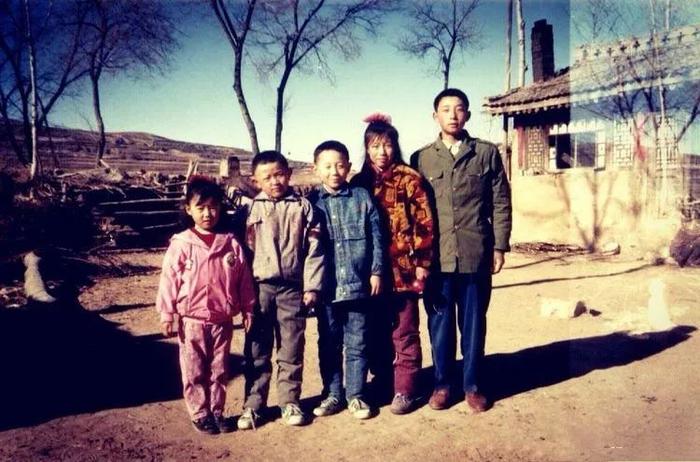

而今,一个个长大成人的我们,兄弟姊妹六个,或为事业,或为前程;或为报国,或为求学;或为生计,或为家庭,都如长大的燕子,翅硬的鸟雀,各奔东西,远走高飞了。

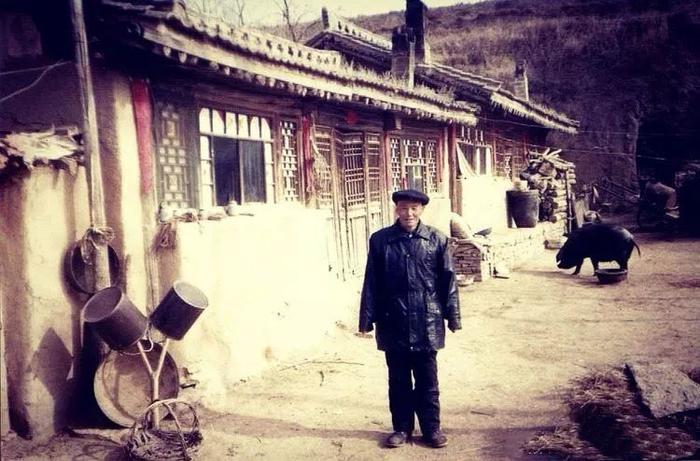

在我的故乡,那个生我养我的小山村里,我的父母还一如既往地生活生息着。

就是在我的父亲过逝后,我年迈的母亲仍然像一个久经沙场的老兵,信心满满地坚守着那一块属于她的阵地。

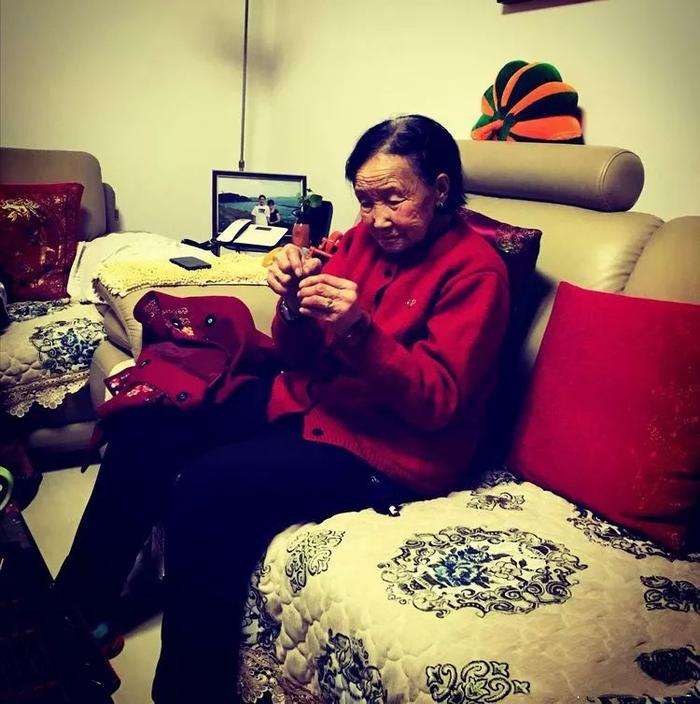

每逢过年,已是八十多岁的母亲,依然要蒸花馍,炸油糕,卤猪肉,剪窗花,贴春联,只是这猪无须宰了,衣服不要缝了。

但这年,还是要过的,还要过出这年味来,过出点意思来。

腊月尽,盼亲人。此时的母亲,在年货备好之后,天天在这自家的大门外,要不在村头的路口旁,看那远来的汽车,等这回家的儿女。

有道是自古忠孝两难全。

遗憾的是,在我离开家乡的三十多年里,因军人职业的特殊,很少回家过年。即便是回去过的两个年,也是来去匆匆,很不尽情尽兴。好在父母理解,兄弟姊妹们担当。

这回家过年,过母亲亲手“制造”的年,成为了我从军三十多年的梦想和期盼。

但愿好梦成真,期盼成型!

母亲,明年,儿一定要带着我沉沉的梦想,还有我切切的期待,回那魂牵梦绕的老家,回那人欢马叫的山村,在您守了一辈子的“阵地”上,和您一起过年……

吕凤君,从军三十多年,军旅摄影爱好者。常年行走在大西北的边防线上,用镜头记录下了大量的边防官兵工作生活的场景。

举报成功