图表制作:苏 鹏

金秋时节,收获的愉悦盈满心头。再过几天,中华人民共和国65周年诞辰即将到来。

在这充满喜庆的日子里,我们由衷地为祖国的繁荣进步而骄傲,为民族的自立自强而自豪。经过几代人的不懈奋斗,特别是30多年的改革开放,祖国面貌已发生巨大变化,焕发出蓬勃生机。中华民族从未像今天这样阔步走向世界舞台中央,以自立自尊自强的雄姿屹立于世界民族之林。

从站起来、富起来再到强起来,党团结带领人民勇于探索、大胆实践。以习近平同志为总书记的中央领导集体,庄严接过历史的接力棒后,肩负起带领人民为实现中华民族伟大复兴继续团结奋斗的重大使命。党的十八大描绘了实现“两个一百年”奋斗目标的宏伟蓝图,开启了实现中国梦的伟大征程。举世关注的十八届三中全会,更是做出全面深化改革的重大战略部署。

时不我待。今年是推进全面深化改革的元年,在党中央的正确领导下,一座座思想观念陈旧的壁垒被攻克,一个个利益格局固化的藩篱被打破,实现中国梦的光明前景愈加清晰。然而必须正视的是,改革目前已进入深水区,面对的都是难啃的“硬骨头”。越是这样的时候,越是需要我们团结一致、同心同德,进一步理解改革支持改革投身改革,为实现中国梦贡献自己的力量。为此,本报特别推出庆祝国庆65周年系列特稿,敬请垂注。

——编 者

受访专家

张幼文:上海社会科学院世界经济研究所所长

陈 波:上海财经大学自由贸易区研究院秘书长

“上海自由贸易试验区是块大试验田,要播下良种,精心耕作,精心管护,期待有好收成,并且把培育良种的经验推广开来。”习近平总书记的殷切期望,为建设好上海自贸区指明了前进方向。在其成立即将满一周年之际,记者走进上海自贸区,与专家展开对话,一起感受改革成果,探讨发展路径——

九月的上海,秋高气爽,风物宜人。

18日,作为上海自由贸易试验区成立以来金融市场最重要、最有分量的成果之一,我国第一个国际化的金融交易市场黄金“国际板”正式挂牌。此举意味深远,人民币计价交易的“上海金”,将有望与“纽约金”“伦敦金”一起,成为国际黄金市场定价权的“三极”。

“这正是自贸区积极稳妥推进改革发展试验的一种生动反映。”上海财经大学自由贸易区研究院秘书长陈波对记者说,“尽管目前对自贸区试验成果的评估有所不一,甚至在金融改革、负面清单等议题上依然存在一些争议,但我们认为总体情况是比较令人满意的。”

以开放倒逼改革

体制改革与扩大开放相协同

记者:外界有评价认为,上海自贸区是我国新一轮深水区改革的“试验田”。目前自贸区已经运行一周年,这块“试验田”究竟播下了哪些籽,发了什么芽?

陈波:上海自贸区从一开始就是一个综合性改革,不仅仅是贸易便利化、自由化那么简单。如果真是那样的话,自贸区就是以往设立经济特区、开发区的2.0版本,不可能掀起这么大的波澜。党的十八届三中全会已经给了它清晰的定义,事实上,它就是要做我国新一轮深水区改革的一个全方位先行先试。如果一定要给自贸区建设界定一个发展目标的话,我个人觉得应该是一项以建立开放型现代市场经济体制为目标的大胆尝试。

张幼文:在我国成为世界第二大经济体并开始以大求强的发展新阶段到来之际,上海自贸区的启动已经成为国内外高度关注的中国发展新亮点。在我看来,自贸区探索试验的核心,在于以改革与开放的协同创新构建与经济全球化最新发展趋势相兼容的开放型经济体制,从而以发展的新超越实现经济强国的发展目标。

陈波:在我们评价上海自贸区改革成效之前,不妨先回顾一下去年自贸区成立之前所提出的改革蓝图。概括而言,上海自贸区改革主要基于以下六大方面:政府职能转变;关于外资准入的负面清单管理;放松对大服务业的管制;在发展在岸贸易、转口贸易的基础上拓展期货贸易、离岸贸易;尝试金融放开和创新;探索实行适应国际竞争环境下的新法律法规,同时实现政府在竞争中的中立。从一年来的实践来观察,我们的确可以看到自贸区在每一个大方向上的改革都取得了一定进展,尽管这些改革有快有慢。一言以蔽之:“试验田”里苗正壮。

记者:是否正是因为改革已经渐行到深水区,才特别强调要通过上海自贸区的设立等一系列措施,以开放倒逼改革,以求实现体制改革与扩大开放相协同?

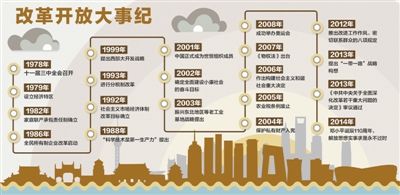

张幼文:是这样的。改革与开放作为我国迅猛发展的“双引擎”,在前三十余年始终发挥着协同创新的基础与动力作用,以改革促进开放,以开放倒逼改革;改革是开放的前提,开放是改革的动力。改革与开放如同双脚向前迈进,每一步都以前一步为条件,又成为下一步的前提。改革开放以来,我国形成了一个发展导向型经济体制。在这个体制中,各级政府有着强大的发展功能。同时多种经济成分又形成了特殊的发展结构,其中不同所有制企业分别发挥着不同作用。然而,面对新时期的发展任务,这一体制也显示出其缺陷,诸如过于强大的政府职能扭曲和压抑了市场等问题。因此,自贸区的设立正当其时。自贸区试验以扩大开放为主要特征,然而其核心却并不仅限于开放,而是以对外开放倒逼和促进国内改革,让体制改革与扩大开放相协同。

陈波:从1978年的党的十一届三中全会算起,我国的改革开放已经进行了36年。回顾这36年,我们取得的重大改革成就几乎都是在开放的形势下倒逼出来的。因此,自贸区虽然看起来像是一次单方面的对外开放,但开放绝不应成为最终目的,而只是推进改革的手段。我认为,倒逼的目的对于自贸区管理者而言,应该是创造出适应国际开放环境下的现代市场经济体制,形成可复制可推广的经验;对于国有企业而言,是能否适应在职能部门竞争中立情况下的市场环境;对民营企业而言,则是能否在更加国际化、法制化的竞争环境中生存和发展。

建设开放型经济

国内法规与国际规范相兼容

记者:当前,我国经济社会发展正面临新一轮“入世”的挑战,在这种情况下,更加需要进一步推动国内法规与国际规范相兼容,两位专家怎么看?

张幼文:国内改革以对外开放倒逼,既决定了改革的动力,也决定了改革的指向。今天,我国需要推进的改革,已经从当年有利于扩大开放促进发展,上升到建设开放型经济体制,实现与高标准的全球化经济体制相兼容。

陈波:当年,我国加入WTO,其中重要一点就是国内外的体制接轨。为履行对世贸组织的承诺,我国国内进行了广泛的改革,从政府改革到法律的修改、废止和制定,我国从市场经济是法制经济的要求上,实现了制度转型,实现了与国际规则的兼容,为今后十余年奇迹般的发展创造了条件。当前,发达国家推动的新一轮全球化的重点,已经从消除国家边界上的壁垒深入到国内法规意义上的障碍。由此决定了新一轮开放的主题是投资而不是贸易,新一轮全球化的冲击是制度而不是市场,投资超越贸易的国际趋势要求制度转型。这也正是上海自贸区成立一年来正在努力试验的内容。

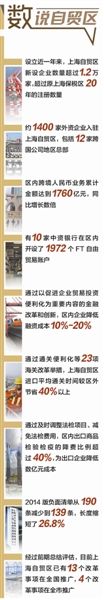

张幼文:讲到国内法规与国际规范相兼容,负面清单是一个必须正视的重要课题。目前,我国的改革开放部署,正面临着从当年入世时承诺的正面清单下的外资国民待遇,向未来负面清单下的准入前国民待遇转型的重大变革挑战。上海自贸区所要承担的,就是这种以负面清单为特征的开放模式的探索任务。继去年首次推出负面清单后,上海自贸区2014版负面清单更是从190条减少到139条,长度缩短了26.8%。一年来,通过接轨国际惯例、制定负面清单,大家逐步认同了“法无禁止即可行”的理念。

记者:负面清单是外界十分关注的一个话题。一年来,我们既注意到负面清单的概念正在产生积极的溢出效应,为国内其他地区所借鉴,同时,也有一些观点认为,2014版的负面清单仍然有压缩的空间,两位专家对此作何评价?

陈波:负面清单虽然已在上海自贸区试行了两个版本,而且正在朝着正确方向前进,但是目前的版本仍有不足之处。究其原因,其一是众所周知我们的负面清单相较于一些主要发达国家而言,仍然存在涵盖面过大、分类定义不清晰等问题。其二,我们长期以来习惯于用行政指令替代法律,从这个角度上来讲,要做一个类似新型法律的负面清单,对政府来说阻力和挑战是可想而知的。

张幼文:尽管外界评价不一,但负面清单的制定,总体是向前推进的。目前,从2014版负面清单可以看出,涉及的部门总体在减少,开放程度不断在提高。正是这种升级,将有力推动和实现我国开放与全球化新发展的兼容。从这个意义上讲,上海自贸区负面清单的推出,也是我国实现开放模式国际体制兼容上的关键步骤。

记者:扩大开放是一个大家比较好理解的概念,我们也注意到,两位专家也多次强调政府作用上是探索监管改革而不是管理弱化,风险防范上是维护国家经济安全而不是单纯强调开放度。

张幼文:的确如此。改革本质上要求的是政府管理能力的提高和强化而不是减少或弱化。不久前,李克强总理来自贸区视察时也曾指出,监管到位,才有更大底气去放,放管结合,才能营造更加开放的竞争环境。

陈波:开放而融入全球经济体系的市场,如同上网的电脑,需要建立可靠的防火墙。作为国家战略,自贸区试验本身就体现了对经济安全的重视与战略设计:即把有一定敏感性的部门开放在一个时期内、一定区域间,通过试验考察其影响范围,发现可能的风险。纵观这一年的上海自贸区改革,风险小的走得快,如政府职能转变、创新型法律制度建设等;风险大的则比较稳健,如金融改革等。所以我认为各项改革的快慢不一,正是自贸区对于不同风险的不同克服方式的反映。

提升结构创新优势

发展战略与实践需要相适应

记者:我国经济由大求强阶段的到来,要求发展战略升级,即对过去的成功实践进行再一次的超越,这是否也是上海自贸区承担的一项重要“试验”?

张幼文:提升结构创新优势是国家实现可持续发展的需要。我国过去以传统产品出口作为经济增长主要动力的固有模式,已经不太适应现在形势。在这种情况下,上海自贸区需要为这一发展转型探索道路,对以往实践进行超越。对此,我认为要实现“三新”:一是培育参与全球竞争的新优势;二是构建国际合作的新平台;三是拓展经济增长新空间。从这三方面讲,上海自贸区应该注重现代服务业而不是单纯扩大加工制造业,应该从单纯引进来到引进来与走出去并举,应该注重提升贸易功能而不是削减关税提升贸易量。

记者:近期以来,上海自贸区的诸多改革举措在全国范围内开始推广,这是否意味着这块“试验田”里,正在形成可复制可推广的经验?

张幼文:必须清醒地看到,以28平方公里的地域完成国家战略的探索,对自贸区是一个光荣而艰难的挑战。在金融创新、负面清单、一二线关系、管理体制、税收政策、国家安全等方面的破题,正是上海自贸区进行试验的意义所在。前不久,中央领导表示,要让自贸区的先进理念和成熟经验在面上可复制、可推广,带动全国涌现更多改革开放新高地,形成改革开放新动能,打造中国经济升级发展新的发动机。这一表述,是对过去一年的肯定,更是对未来的期许。

■本报记者 宋 歆 倪大伟

举报成功