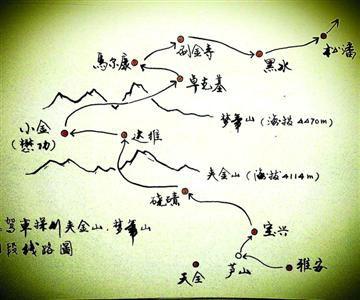

左力给自己制作的长征路线,严格按照当年红军的路线。(资料照片)

本报记者 梁建刚 孔令君

10月15日,左力从瑞金出发的第370天。这一天,在记者的见证下,他从甘肃环县县城走到了耿湾乡,走了近50公里。

他的终点是吴起镇,按计划明天(19日)到达—这几乎严格吻合着当年红一方面军的长征路线:78年前的今天,红一方面军经过了环县,向最终的会师地吴起镇急行而去。何止这几天,几乎每一天他都努力严格按照当年红一方面军的长征路线,时间地点都高度契合。

左力一说话就笑,脸上的一撇八字胡一颤一颤的,他喜欢戴一顶镶着五角星的帽子,夹着三脚架,背着包,在深山老林里大步向前走。

一路上,很多人问他,为什么?他一次次故作轻松地用时髦的词解释,“我是徒步爱好者啊”。他还说,自己从小就想当兵,长征是个突破口,感受军人的力量。

更多的时候,他不求理解。他说这是个人行为,能坚持到底就好。

可即便如此,也免不了引来关注,人们依旧千万次地问他,并给他的长征下“结论”。

最流行的结论,带着功利性,说是“炒作”。如同质疑2006年央视主持人崔永元发起的电视行动《我的长征》,重走长征路。

另一种的结论,理解不了,便说是“有病”。如同,去年一位美国人潘亚当,曾骑着摩托车重走了长征路,路上迎来无数次的疑问,当他回答后对方却时常“笑而不语”。

还有一种结论,强烈认可为“爱国”。

80年前,举世闻名的两万五千里长征,从江西于都迈出第一步。而今天的他们为什么要长征?80年了,究竟是什么在强烈吸引着人们,一次次自发地重走长征路?我们追问,并在追问中感悟,感悟中纪念。

追问一:重新长征,是冲着“长征”本身吗?

2006年4月,崔永元挑选参加《我的长征》队员。他记得报名的人数达到了5千多人,年龄最大的,有八十多岁。

崔特别激动,事后接受采访时连说“没想到有这么多有理想的人”。记者问他,到底有多少人是冲着“长征”这两个字来的。崔回答说,应该说也就一半人吧。但毕竟,那是个有影响力的“长征活动”,节目在央视播出,队员们可以“一年成名”。

抛弃名利,愿意这样干的人就少了。

美国人潘亚当算一个,这个有点“耿”的老外,去年骑摩托车3个月,边走边问路,重走了一遍长征路。路上他被千万次地问原因,他千万次回答:“因为我对这段历史感兴趣。”每次他这样说,有的年轻人听了都笑。潘亚当明白笑背后的意思—“这个美国人精神不太正常”。

同样,当51岁的左力宣布,自己要暂时放弃在深圳的公司负责人的生活,重走长征路时,身边的朋友几乎没有认同的,公司“80后”、“90后”的职员还在猜测,是不是他和合伙人闹掰了。

更多的人问他,究竟为什么?几十年前的事和你有关系吗,干嘛要走长征路,你就这么爱国?他跟自己、跟别人解释了很多话,比如自己的“军人情结”,比 如自己读过红军的书,比如他想起更早时候自己采访老兵,他们想说却形容不出,只是紧紧咬着牙关的神情……若有时间,他还想说更多,比如“换一种生活方 式”,比如“寻找精神力量”。

这些,抵不过对方一句反问:你有病吧?似乎不带着一点私欲和功利的“长征”,难有说服力。

但他默默地走了几个月之后,对他的质疑渐渐没了。他的坚持,开始成为朋友中的美谈,有人钦佩他的勇气,有人赞赏他的态度,有人开始从之前的反对和不屑,转而信服他的观点。

他很难低调了。目的地一天天近在眼前,左力原想作为一个人的行动,默默结束,却发现已越来越无法收场,在终点吴起镇,已有许多朋友邀约在19日他成 功到达后一起庆祝,一起分享,而在深圳,现已约好的讲座有近30场。12月,以他这次远征为主的一个有关长征的艺术展,已开始策划……

他大小将会是名人!

追问二:物质和交通条件比当年好太多,相对容易的重走,难道不是作秀?

读过当年红军长征时的困厄,左力曾将这次行动设定为“苦行”,但没想到的是,这一路,他完全没有被“吃住行”困扰,“甚至连称得上真正的困难都少得可怜”。

“西部发展起来了,每三四十公里必有村镇。我做好计划,基本都能按时赶到休息点。”左力说。此外,还有四通八达的道路、始终通畅的网络信号和现代化 的定位软件。从今年初起,他甚至在路上开始每天“直播”自己的“长征”。即便在最贫困的小山村,左力在小卖部也能看到城市里的日常生活用品;在边远的少数 民族牧区,游牧百姓的家里,电视也能收到三四十个频道,甚至国外的电影频道; 曾经无比凶险的草地,如今已修好了贯穿的木栈道,搞旅游; 曾经牺牲了无数 战士的夹金山雪山,如今已早没有了积雪……这些都是左力完全没有想到的。

2006年崔永元的长征队伍,走的速度也很快—原先预计需要10到13个月,实际上只用了8个月出头。崔永元在总结时,说这是“能力强”,比如翻山,能按照直线距离翻过去。这就算是艰苦的,与红军当年相比,如今的长征翻山还多了一种选择,沿着盘山公路走过去……

但即便条件好了,重新长征也是想不到的艰苦。

崔永元的队员们,在路上长虱子、被臭虫咬,脚底起了白白的大泡,拿针管往外抽,一晚上抽了200多个针管。队伍里最快的“尖刀班”,在“飞夺泸定 桥”时,曾用近19个小时走了101公里。到达泸定桥时,崔永元请他们吃饭,饭桌在二楼,七八级台阶,所有人都上不去了,最后是用手搬着自己的脚往上抬。

左力也苦。他在深圳富裕,但为了刻意体验,长征路上每天住的都是一二十元钱的小旅馆,或干脆住在老乡家里,每月花费不过一千元。

实际上,刚出发第4天,他就想放弃了。那天他走到江西信丰县的一条河边,下着大雨却怎么也找不到过河的桥,淋得透湿。到了一家小旅馆,没热水,桌上 的灰尘像积了上百年,左力湿漉漉地躺在床上,抱怨就涌出来了。他说服自己走下去,每天步行30多公里,最多的一天走了57公里。每天走过了10公里后,身 上的包裹开始越来越重,后来“好像脚上的肉都磨没了,只有骨头戳在地上”。更难受的是孤独,有时候一天也没有一句话,只能感觉到自己的呼吸,他只有数着路 边的一块块里程碑。

即便这是一场场秀,能坚持下来,也绝对不容易。

追问三:长征精神,是否一定要重走,才能理解?

研究红军长征的上海交通大学教授刘统,常做关于解读长征的讲座,他强调“读万卷书、行万里路”—课件里都是他实地考察长征路线的照片。

要真正理解当年那些人,确实要走一走才行。

左力严格按着当年四渡赤水的路线,反复在赤水河周围走了两个月。河边,有游客大叫失望,这么个小河沟,红军当年来回渡有什么伟大的?但左立的感觉完 全不同—他遵照当年脚步,第一次渡过赤水河走了近20天,500公里,在地图上,就几条线。“你能想象这时候一道命令,让我原路返回,那种想骂人的感觉 么?可是必须回去,一次次再来。那种来回穿插的感觉,你走在路上想想都会叹为观止。到底是怎样的军事奇才,才能设想出如此奇妙的路线。”左力说。

左力甚至还试过还原当年飞夺泸定桥的速度,一昼夜奔袭120公里。左力凌晨3点从安顺场出发,一天走了18个小时,离泸定还有20公里时,他的膝盖 已经严重充水,被送到医院,医生听了责备他,当年那可都是常跑山路的小伙子呦,你50岁一人怎么比得过?左力躺在病床上,暗暗叹服,“那速度,真的不可想 象”。

左力在背包里,装着几本有关长征的历史书籍,在300多个夜里,在300多张不同的床上,每晚即使再累再倦,他总会继续阅读历史,与自己的行程对照,再认识当年的那些英雄。

读过之后,他走到湘江,凭吊先烈,那一战后,五年不喝湘江水,十年不吃湘江鱼,那会是什么样的惨烈和悲壮;读过之后,他走到草地,又记起一位将军讲 给他听,一个排的战士背靠背牺牲在即将走出草地的边缘地带,他和警卫员一起把战士一具具放平,膝盖发软,那一刻安静得出奇;读过之后,他到了耿湾,一路都 在想那些已即将到达会师终点,却喝水毒倒的300位红军战士。他要仔细看一看,那到底是个什么样的地方,什么样的情景。

在半夜翻越帽儿山时,左力爬着山路,总觉得周围有声音,就像自己呼吸的回音,脚步停声音停,一走旋又响起,像许多人围在他周围,那一刻突然热泪盈眶,“起初我想是回声,但后来我宁愿相信,那是有许多红军,和我在一起”。

那一刻,他仿佛已是真正参与过当年那段壮怀激烈征程的一分子。

崔永元的长征队伍里,有一名大学生叫陆昶全,他从福建宁化出发时,当地人问他你知道宁化也是长征出发地之一吗?他回答不知道。对方说,你当然不知 道,因为从这里出发的红军基本都牺牲了。对于“80后”的大学生来说,长征,已是一个概念有些模糊的词了,可走到湘江边,大多数宁化红军的牺牲地,他和队 员们主动买了白酒,洒江祭奠。

这些年轻人,在那里哭了,为了“长征”。

崔永元在路上看到很多他们的泪水,“这是为历史流下的泪,极其宝贵”。

追问四:一个人理解了长征精神,有什么用?

潘亚当在出发前想好了,他的目的不在于体验或模仿红军的吃苦精神:谁会愿意光脚爬大雪山、晚上只吃树皮?他要把重走长征路视作学习中国革命史的机会,作为了解今天中国的切入口。他还想知道,“长征”今天能否被“80后”、“90后”接受并认同。

可他走完之后发现,中国人尤其是青年一代,倾向于把长征定为一个“传奇”,而很少客观辩证地去真正了解它。在路上,他也很难找到能真正探讨长征具体 细节的人。比如,他接触的所有人都知道,长征是两万五千里,但很少有人知道长征准确的起点和终点;比如说,很多人会背诵“红军不怕远征难,万水千山只等 闲”,但大多不知道毛泽东在长征中、在遵义会议上具体经历了什么……

他一路参观长征遗迹和革命历史博物馆,发现游客不多,有一次他看到—巨大的博物馆里,寥寥两位参观者,一位退役老兵带着孙女,孙女心不在焉,耳朵上始终挂着耳机。

但令人欣慰的是,“长征”依旧是个奇妙的词。

潘亚当一张典型美国人的面孔,骑个摩托车,但他一说“在长征”,老人们就毫不犹豫地“极为赞赏”。“他们把我称为‘中国通’,并和当年白求恩或斯诺 相比。”潘亚当说。在路上,有宾馆老板夸他“弘扬长征精神”,因此免费安排了一间豪华套房给他,还有好些人请他到家里吃饭,赞他:“你比我儿子还爱国。”

左力也觉得神奇。他在山区路上,警察上前盘问,得知他在“长征”,警车上的警察们一起竖起了大拇指;很多时候,他借宿老乡家,对方得知“长征”,连借宿吃饭的钱都不要了;在四川抚边乡,房主大妈在左力出发前,硬是把干粮塞进了背包,大声说:“饱饱地找红军呐!”

还有素未谋面的朋友,大老远赶来,要求陪左力一起走一段。有一次,有县政府得知他要途经此处,一宣传,就来了100多名青年一起陪他走了几十公里,全是自发的。

左力说:“一路上,常有认识不认识的朋友,打电话来说触动了他们。触动他们的究竟是什么,我并不了解。但我觉得,只要我的行动能够打动人,让大家有 了新的感觉,那都是好的。”这些都让左力发现,原来人们的内心并非死水,只是缺乏更具感染力的媒介,这也成为他坚持下来的最大动力。

明天,左力的“长征”,已注定不会低调地结束,对此他也释然了。那些接风、讲座、展览,他都会去的—“既然我的行动,能够让大家找到动 力,找到弥补自己内心缺失的那一部分,那就多多分享好了。”他的长征在当下的新意,就在于分享—他发“朋友圈”,借新媒体记录自己的心得,在网上与朋友讨 论;他不吝于拍摄沿途的风景,众人点赞;他把长征的影像做成微视频,更便于好奇者了解、体会。

如崔永元所说:“我个人的理念,通常是能影响几个就影响几个,当然影响更多更好,你高质量地影响了一个人,也算你没白干。”

在今天,依然需要在真正意义上,理解、传承和创新长征精神。一个民族,能有一段历史、一种精神被一再重温、一再追随,能用“永远”这样的字眼来形容,是难得的,可珍贵的。勿忘来路。 (来源:解放日报)

举报成功