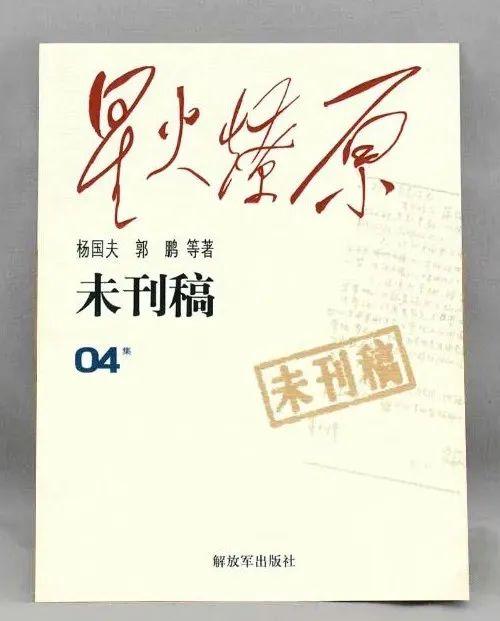

迄今为止,在中国革命战争史上,这怕是规格最高的丛书:毛泽东主席亲笔题写书名,朱德委员长为之作序,刘少奇、邓小平、彭德怀等党和国家领导人亲笔修改文稿,数百名开国将帅为其撰稿——这就是上世纪50年代由解放军出版社出版的大型革命史料丛书《星火燎原》。

由于历史的原因,包括战争时期纸张短缺等因素,在一万余篇选出的优秀文稿入书的不过635篇。50年后,几位出版工作者费尽周折,从水浸虫蛀的地下仓库里找到剩余的未刊稿时,发现这批文稿与入选《星火燎原》的稿件同样弥足珍贵,堪称是革命历史史料中的“黄金”,是研究革命战争史的重要参证。于是,我带着十二分的崇敬和虔诚,走近由开国将帅们书写的历史。

阅读这些未刊稿,我们还发现,在人民军队的历史上,类似董存瑞、黄继光、狼牙山五壮士等激荡人心的英雄人物和故事,并非偶然现象和个别行为,在每个部队都有许许多多与此相类似甚至更为感人的故事。例如记述解放战争密云攻坚战的《第十二名爆破手》,就是其中的优秀篇章。

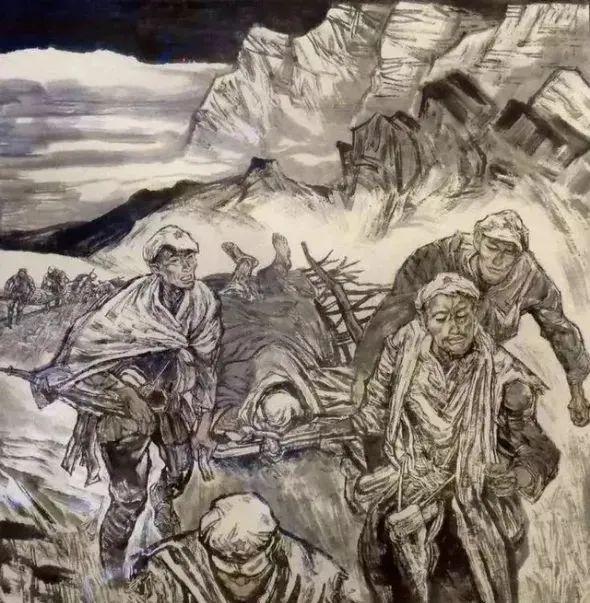

作者用亲身经历记下了攻克密云县城的悲壮一幕:在敌人强大火力面前,四野某部八连爆破组的12名同志,一个倒下来,一个又冲上去,面对敌人重机枪射出的密集子弹,没有丝毫的犹豫和彷徨。眼看11名爆破手都相继牺牲在敌人碉堡前,第12名爆破手王挺发奋起向前,背起炸药包冲向敌人碉堡。

在同样的时间——1948年,同样的地点——冀东,王挺发用与董存瑞同样的壮举,演绎了与英雄董存瑞一样的悲壮故事。

王挺发以身体为支点,炸毁了敌人的碉堡,为密云城开辟了道路。同样在《虎腹掏胆》《跟随杨靖宇突围》《一个班打垮敌人两个连》等篇章中,我们都能看到一个又一个震撼人心的场面。

为了理想和正义,英雄们慷慨赴死,今天听来,似乎显得有些像政治口号,而当年我们的先辈们,却是用生命来诠释这句充满英雄气概的格言的内涵的。正是因为有了一以贯之的英雄魂魄,我们的军队才无往而不胜。

在长期的征战中,我军上下之间形成的良好内部关系,是我军立于不败之地的重要保证,也是巨大凝聚力的来源。类似贺子珍的故事,在“未刊稿”中有很多篇章,也最为动人。

记述红军过草地的《不知姓名的战友》一文,作者为邓仕俊,当时是普通的一名连队文书,因患伤寒病靠4位不知姓名的战友抬着行军。过草地时因饥饿先后牺牲了两名担架员,而在掩埋这两位战友时,竟不知道两位战友叫什么名字,因为4名担架员来自不同的部队。

第三位担架员牺牲前,也只留下了一句话:对不起,同志,我不能送你过草地了。3位担架员用生命护送战友过草地,而他们却连姓名都来不及留下。

在《人人身下有银元》那篇不足2000字的短文里,记述了红军三军团某师伤员班的故事。部队宿营,当伤员休整时,发现人人身下都有银元,一块两块,有的多达十几块。

那是因为战友们担心重伤的伤员在行军过程中被留在当地,就把自己的银元悄悄塞在担架上的褥子下。其实,这是当年红军部队的一个极为普遍的做法。彼此之间,他们甚至互不相识,但同样的理想和信仰,使他们相互凝结出一种至高无上的战友情感。“同志”的称谓,在那时显得是那样纯洁无瑕。

与眼下的有些回忆文章不同的是,这些出自开国将帅之手的生动文字,在写下“过五关斩六将”的历史业绩的同时,也不忘向后人说明他们也曾有过“走麦城”的教训,在他们看来,这是更为宝贵的精神财富。

无论经验还是教训,都是一代先贤用鲜血和生命书写的历史,从他们的足迹中,我们品味咀嚼理想、信念、奉献、牺牲这些字眼时,显得是那样具体、形象和厚重。

如今,《未刊稿》的作者们绝大多数已不在人间了,但他们亲笔书写的昨日经历和见闻,已成为先辈留给我们最为宝贵的精神财富。

作者:孙越、王泽、赵健

主管| 火箭军政治工作部

主办 | 宣传文化中心

刊期 | 第 2376 期

监制:毛勋正

主编:吴 浩

责编:夏冰清

远程编辑:高域广

举报成功