[文/观察者网专栏作者 江紫辰]

70年前的10月19日,为保家卫国,中国人民志愿军雄赳赳气昂昂地跨过鸭绿江,开赴朝鲜战场。

抗美援朝战争的序幕,由此拉开。

这是一场以劣势装备打败优势装备之战,是一场打出了我中华民族国魂的逆天之战。

他们在当时异常艰苦的环境下,始终牢记自己的背后是祖国人民,没有忘记在开赴朝鲜战场之前的誓师大会上,他们曾立下的誓言:要在抗美援朝战争中,发扬革命英雄主义精神,克服一切困难,不怕牺牲,英勇战斗,与朝鲜军民团结一致,打败美国侵略者,为祖国争光!

中国人民志愿军战士在战场上视死如归的勇气曾一度让敌人心惊胆战。长津湖边被风雪掩盖的志愿军第20军、第26军、第27军战士,上甘岭上在炮弹轰炸下坚守坑道的志愿军第15军战士和之后英勇加入反击战的第12军战士……

长津湖战役,是朝鲜战争第二次战役中一场决定性战斗,为朝鲜战争的东线部分。(图源/维基百科)

在上甘岭一役中,美军是这么描述的:“正当第135团的1个加强营准备第四次冲锋时,奇怪的事情发生了。中国军队的袭击部队穿过他们自己的大炮和迫击炮以及第一营最后救援的火力网,他们将个人安危置之度外,步步逼近战壕,双方展开了一场白刃战……结果表明中国军队为了占据三角山高地(上甘岭高地)是愿意付出代价的,冒着重大的伤亡,他们阻击了第31团两个营的进攻。”

即便是后勤人员也一样能抗能打,像后来赫赫有名的“特功八连”,所在连队的炊事班战后也荣立一等功。为什么一个炊事班也能这么勇猛?还得先从他们所在的这个连说起:第15军第45师第134团第3营第8连。

“钢铁八连”,不一样的战斗炊事班

第134团第8连前身是八路军第129师警卫营第3连,素来以作战勇猛著称。当时连长给新兵训话:“咱八连是专拼硬仗的,谁胆小怕死站出来,咱给你另找个连队待。”

八连有史以来都是百分百地完成任务,从来没有打过败仗,也从未失过阵地,是一个打不烂拉不垮的连队。入朝作战后,该连也是攻如猛虎、守如泰山。沙五郎峙战斗中,几十分钟之内接连攻下了美军七个山头,打退敌人四次反扑,坚守住了阵地。

可以说,第8连是第45师的王牌连、拳头连。八连善战,“但凡用上8连,那都是较劲儿的仗,非打赢不可的仗。”在这样一个颇富传奇色彩连队中的炊事班,一样也是英勇善战、独树一帜。

第8连的炊事班在国内战争中曾立过五次集体功,入朝作战以后又立三等功两次。因为该班在当时异常艰苦的作战环境下想办法努力保证全连的生活,同时还出色地完成过多次战斗任务,故被大家称为“战斗炊事班”。

又因该班秉承了第8连一贯的优良传统,重视思想政治教育,所以仅从一九四六年到一九五三年,从该班调出的同志就有团干一名、营干两名、连干三名、排干五名、班干五名,因此也被大家称为 “教导队”。

炊事班的战士们经常以此鼓励自己:“要保持光荣,发扬光荣。”班内计有班长史凤鸣(党员)、副班长王国富(党员)、炊事员杨继轩(党员)、张恒祥、李兴山、陈合山、李深玉、张玉林等八人。

上甘岭一役素有“人肉磨坊”之称。在四十三天的战役过程中,敌军共发射炮弹一百九十万余发,投掷炸弹一万余枚,平均每天发射炮弹四万余发,由此创造了“范弗利特弹药消耗”这一名词[1]。

上甘岭战役,美军称之为三角山战役(Battle of Triangle Hill),是1952年10月14日至11月25日中国人民志愿军与“联合国军”在上甘岭及其附近地区展开的一场著名的战役。图为上甘岭战役后美军遗留下来的炮弹壳(资料图)

美军中将、第八集团军司令官詹姆斯·奥尔沃德·范佛里特,在朝鲜战场上缔造了知名的“范佛里特弹药量”(图源/维基百科)

从战斗开始到我军进行决定性反击之紧张阶段,敌人曾数次动用两个团以上的兵力进行整日连续冲锋,对597.9高地的主峰不足一平方公里的土地上,一天发射炮弹十万余发,使整个阵地土松一尺至两尺、顶厚八公尺的坚石坑道全部被摧毁。

我军就是这样与敌人在这不足四平方公里的阵地上反复争夺29次,打退敌方一个排到一个营兵力的冲锋九百余次。

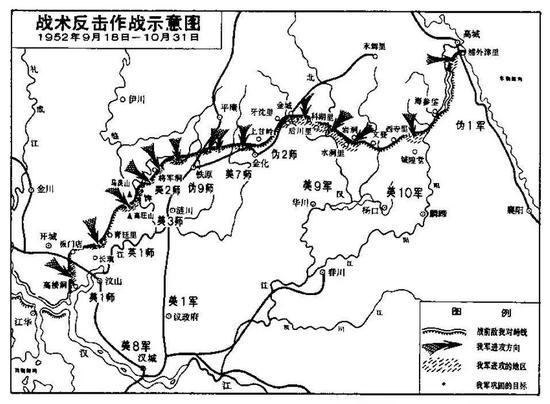

上甘岭面积约3.7平方公里,有12个阵地,0~11号,内有3大8小共11条坑道,30多个简易防炮洞。图为上甘岭战役期间敌我态势图(图源/中国军网)

在第134团第3营第8连坚守坑道战的时间里,8连炊事班的战士们除了做好炊事班的准备工作外,还用麻包片做了三副担架,白天抽空练习武器,晚上继续参加战斗演习。在“一切为了前线”的口号下,经过班里研究组织了送饭组、担架组、运输组,明确各自的任务。

另外王国富、张恒祥、李兴山三人还自愿结合,组织了一个战斗反击组,准备到必要时一起参加战斗。他们还向七连炊事班提出挑战,“除完成炊事工作外,还要完成运输弹药、抢运伤员的任务,并随时把炊事班变成战斗班。”

坚守战斗,为了八连的荣光

志愿军第15军原来在597.9高地防御分队为第135团第9连,战役开始后陆续在该高地投入7个步兵连与敌人反复争夺。

十月十七日,敌人个别连攻击537.7北山,被志愿军击退,主峰还是由我方控制。下午十五时,敌方两个营分别由甘风里、下所里向我军接近,均被我方炮兵奇袭而未来得及展开攻击。

当天夜里,志愿军组织坑道部队及第135团第6连各排反击597.9高地。第6连由侧后兜击,但因探照灯照射而被敌人发觉,双方展开激烈的战斗,三十分钟后返回454.4东南无名高地正面坑道部队。

当日退守到1号阵地坑道内的共有42人,内有伤员29人,粮弹很少。第8连炊事班的张恒祥和上士肖主张等五位战士担任着给友邻向597.9阵地送弹药的任务。

因为地形不熟,几人误入敌军阵地,距离敌人仅十多公尺,上士肖主张不幸牺牲。危急时刻,李兴山迅速投出两颗手榴弹,压住了敌人的火力,这才掩护其他战友们迅速把弹药送进坑道[2]。

守卫在坑道口的战士们(图源/中国军网)

把弹药送到坑道之后,炊事班的战士们发现当时的战斗非常危急,1号表面阵地已被敌占领,敌人正企图夺去这个坑道和4号阵地。而当时退守坑道里的有包括三连指导员在内的几名干部,大部分都是伤员,具备战斗力的人员极少。敌众我寡,敌人随时会攻进坑道。

情况危急,营首长命令张恒祥负责,炊事班的四名同志随即由营长批准参加坚守坑道的任务。

得到上级指示的张恒祥马上向第3连指导员要求参加战斗,指导员考虑到当时的情况危急,怕我方寡不敌众,当时不准他去。张恒祥随即以“营首长命令他参加战斗”回复。指导员只能批准了他的战斗请求。

张恒祥把几个人组织起来,和机枪连四名同志共八人组成了一个战斗班,由张恒祥担任班长。由于平时经常参加演习和熟练各种武器,大家这时候纷纷拿起武器,积极加入战斗。张恒祥拿起一挺轻机枪,向其他战友保证:“坚决守住坑道,为八连争光。”

接受任务后他又教给大家使用什么打法,并根据具体情况和大家研究如何进行分工。当晚六人在他指挥下就歼敌四十余名,摧毁了敌人两个地堡,他一个人用机枪杀敌二十余名,当天继续坚守在1号坑道口,没有下来。

十月十八日韩军第17联队各个大队、美军第17团各个连依托之前占据的阵地继续扩展,6时我军两阵地全部退守坑道,至此全部表面阵地被敌人占领。晨时,敌人一个连向4号阵地搜索前进,张恒祥随即准确地用机枪向敌群扫射,打得敌人到处乱滚,抬伤兵的把担架都扔掉了,共歼敌四十多名。

敌人发现我方火力点后,便用炮火压制并不断成排成班地向我阵地冲来。但炊事班的战士们沉着应战,待敌一接近,就用机枪扫射,使敌人无法靠近我坑道。此时,狡猾的敌人又变换方式,改以一个一个前进的方式向坑道口运动,试图集中力量破坏我坑道。

这时,张恒祥叫大家不要慌,等敌人挤成一堆,他一梭子机枪弹扫射过去,又打死了六、七个敌人。敌人一面在远处洞口打冷枪实行封锁,一面在四号阵地的侧面构筑工事。

张恒祥急中生智暂时隐藏起来,用铁锹顶起钢盔吸引敌人的火力,待敌人停止射击,他趁机向敌人实行短促袭击,对敌人进行扰乱,使得敌人工事没有挖成。

而张恒祥被炮弹打起的石头砸伤头部,但他用坚定的毅力支撑着自己,仍旧负伤坚持指挥战斗。这一天全班计歼敌八十多名。

由于炊事班坚守坑道战斗了一天一夜,打退了敌人数次向坑道的进攻,有力地保证了一号坑道的安全,使我志愿军有依托地向敌人进行反击。18日当晚17时,第134团8连开始向一号阵地坑道行进。

上甘岭表面阵地被炸为焦土(图源/中国军网)

因敌人炮火将坑道口削去了两尺,洞口很难找到,而敌人占领表面阵地后,又修筑数处火力点封锁洞口;敌哨兵离洞口最近的距离不过十五公尺,手榴弹随时都可以打到洞口;加之敌人不时打起照明弹,坑道口附近照的如同白昼一样。种种原因使部队不能顺利进入坑道。

8连尖刀班班长崔含弼同志主动请缨,带领部队进入坑道。他在82毫米迫击炮的火力掩护下,从十八日夜八点到十九日凌晨四点,共往返坑道二十余次,将全连同志一个、两个地在照明弹熄灭的空隙间,全部引入坑道内。由于组织严密,中途比较顺利,在距离坑道口100公尺后改为匍匐前进,至20时全部潜入坑道。全连一百四十多人,仅损失5人就顺利进入高地1号坑道。

为什么战旗美如画?英雄的鲜血染红了它

十九日白天,敌人又对我坑道采用了各种毒辣手段进行疯狂地破坏,用投弹封锁、火焰喷射器燃烧、炸药爆破、土堵塞……几乎无所不用其极。志愿军战士凭着坚韧不屈的精神勇敢地坚守住了坑道。17时30分,在火箭炮209团大量炮火的支援下,我方发起了对597.9主峰的反击战,第8连向3号、1号阵地之敌发起反冲击。

1952年志愿军秋季反击作战(资料图)

战斗开始后,第一梯队趁炮火延伸瞬间迅速跃出坑道,分别向敌冲击。在此次反击战中,第8连炊事班的战士们又担任运弹药、抬担架的任务。他们提出:“部队打到哪里,弹药送到哪里,保证不丢下一个伤员。”

经过激战后,我志愿军由两侧冲入敌阵地,全歼守敌2个排,恢复1号阵地,后敌以2个连向我军冲击,我方第一梯队在敌众我寡的情况下与敌奋战,全部伤亡,野战工事又被敌人占领。

为了鼓舞士气,炊事班的战士们还带头鼓励其他志愿军战士:“同志们冲呀,剩下一个人也要完成任务,把敌人赶下阵地,为八连争光。”在战斗开始时,他们每人一次扛一箱弹药,后来就左右挟两箱,手里还要拿几颗手榴弹。

一班打到三号阵地时,在敌人机枪封锁下无法前进困在原地,又不能离开射击岗位去取弹药。这时八连炊事班的李兴山在敌人封锁下穿梭于枪林弹雨中,将运来的手榴弹一颗颗传送给战友们,并鼓励大家:“好好打,保证不缺弹药。”当时,仅李兴山一人就给整整一个排运送了十一箱弹药。

由于确保了前方的弹药补给,使得突击班的志愿军战士们迅速地消灭了敌人六个火力点,减少了全连的伤亡,并顺利地夺回了三号阵地,歼敌五百多名,取得胜利,暂时保证了坑道的安全。

在第一梯队失利的情况下,八连随即以第二梯队再向敌反冲击,毙伤敌100余名,恢复了野战工事。但敌随后以1个连的兵力又在炮火支援下向我方冲击。敌我经过反复争夺,在我方伤亡惨重,仅剩3名战士的危急时刻,以勤务人员、炊事班战士组成的预备队加入战斗,连续击退敌人多次冲击。

中国人民志愿军在炮火掩护下向敌人发起冲锋(图源/维基百科)

战争异常残酷,由于战争机器旋转地太快,上甘岭这片战场上来不及打扫,双方都来不及抢运死者。在这片不足四平方公里的阵地上,到处散落着尸体和残肢。每次恢复阵地时敌人尸体满布山野,但不到两小时随即消失于我方猛烈炮火之中。

因为尖刀班的志愿军战士们曾在照明弹的光亮里亲眼目睹,被敌占领的7号阵地上,几个敌军灭绝人性地用刺刀戳、用枪托砸,恣意地蹂躏我志愿军烈士的遗体,有些甚至是一息尚存的伤员。为此,炊事班的战士们在反击过程中,不顾危险,冒着炮火的轰击,给部队运送弹药,回来途中把受伤的战士背回来,已牺牲的烈士遗体,也尽可能抢运回来。

只可惜因敌我兵力悬殊,我志愿军最后无力坚守野战工事,部队只能退守坑道。

退守坑道后,我军未负伤的战斗兵仅15名,伤员55名,且无力后运,弹药将尽,一部分人员战斗情绪低落,个别人员甚至惧敌冲入我坑道。

炊事班在班长史凤鸣的率领下向党宣誓:“不但完成抢救任务,而且要参加守住坑道口(的任务)”,给全分队以精神鼓舞,令士气大振。随即整顿组织,调配武器弹药,重新分配了坚守坑道的任务。轻伤员组织起来准备参加战斗,重伤员集中由副政治指导员专门负责护理,并组织了对伤员的慰问。

战斗炊事班,战斗、后勤保障两不误

二十三日,李兴山、张玉林看到部队人手不够,当即要求进到班里。李兴山被批准到三班当副班长,张玉林补到炮班。这天李兴山又打掉三号阵地两个火力点,歼敌十余名,保证第8连第三次反击任务顺利完成。

在英勇战斗的同时,他们也不忘自己的炊事员本职工作。由于条件所迫没办法烧水,在坑道内伤员同志没开水喝。他们找来一些破烂的纸,烧了四十五碗开水给大家喝,又想尽一切办法给伤员煮了些稀饭。在当时艰苦的条件下,尽量保证伤员和其他志愿军战士能吃上一口饭。

看到班里其他战友英勇地战斗在前线,炊事班里四十六岁的副班长王国富,曾几次要求参加战斗。但当时因为营里其他人都请战出去战斗,只能由他一人担任炊事员。王国富一个人负责指挥所、包扎所、电话班、运输班的一百多人吃饭。一个人做饭、拾柴、担水。尽管三天四夜没有休息,但他克服了一切困难,保证了大家的生活。

二十二日后,虽然又添了李深玉、陈合山两人,但人员也由一百多增加到了三百多。王国富动员大家说:“人多才能打胜仗,咱们吃点苦没啥,只要能保证同志们吃得好、打胜仗就行。”在他的鼓励和带领下,炊事班的战士们还想办法给伤员蒸了馒头、做了面条。

由于晚上不能生火烧水,为了照顾周围参战的战士们能喝上水,他们就在白天把两大锅水烧好,给过路的战友们喝。在坚守坑道十四昼夜的战斗里,他们不但保证了部队的生活,而且对参战的志愿军战士们给予极大的鼓励。[3]

班长史凤鸣因病留在后面,整理伤员的物品、烈士的遗物,以确保无误。同时他一人还负责给帮助工作的同志和炮兵部队的四十多人做饭,很好地完成了任务。

赤子初心,不负祖国、不负党和人民

随着坑道战斗的持续进行,战斗人员日减,军队体力日衰,纵深运输被敌炮火封锁,即将弹尽粮绝。在最困难的时候,战士们每天只能吃半个馒头,半碗冷水几个人分着喝。 [4][5]

“必须深刻地估计到各种可能遇到和必然会遇到的困难情况,并准备用高度的热情,勇气,细心和刻苦耐劳的精神去克服这些困难。目前总的国际形势和国内形势于我们有利,于侵略者不利,只要同志们坚决勇敢,善于团结当地人民,善于和侵略者作战,最后胜利就是我们的。”(《毛泽东选集》卷五第32页)

在这样艰苦卓绝的条件下,志愿军战士们依旧没有放弃当初在毛主席像下宣誓的、战斗到底的决心,没有忘记保家卫国的使命,表现出了高度的革命英雄气概。

1958年志愿军撤离朝鲜前在英雄阵地上甘岭宣誓(图源/维基百科)

在上甘岭战役中,第8连炊事班不但在最困难的情况下保证了部队战士们的生活,同时还积极参加一切战勤工作,保证了伤员的抢救和弹药的供应。尤其在激烈紧要的情况下,能立即拿起武器参加战斗,并歼敌一百多名,对反击主峰的胜利起了决定作用。

他们不愧是“钢铁八连”的战士,不愧是英勇的战斗炊事班。(志愿军第三兵团一九五三年九月三十日功字第8号命令:奉志政电示批准记一等功)

注:

[1]范弗利特(美第8集团军军长)是绝对火力的信奉者,“范弗利特消耗”是“唯火力制胜论”的一种,往往不计成本地投入庞大的弹药量进行密集轰炸和炮击,对敌人实施强力压制和毁灭性的打击。

[2]坑道是志愿军在第五次战役后期发明出来的防御工事。典型的坑道顶,距离山顶约15米到20米,每条坑道一般应开3个口,而最好是2个明口,1个暗口。暗口,是挖通后堵塞或暂不挖通,以利机动。坑道口除应有防毒、防火设备外,围绕其外面还应构筑射击工事,数目不宜过多,但力求隐蔽,以交通壕或者掩壕,与坑道口连接,以便能以少数兵力坚守或进行机动。战前597.9高地上共有1个连级坑道(也就是著名的1号坑道,又称主坑道,位于1号阵地反斜面,长70米,高1.5米,宽1.2米),2个排级坑道,8个班级小坑道,以及30多个5米进深的屯兵洞。

[3]由于美军空军有绝对的制空权,志愿军晚上不能生火,以防止被美军飞机空袭。

[4]在23日的战斗后,我军伤员增至72人,因不能医治而痛苦不堪。烈士的遗体因坑道空间狭窄无处安插,只能堆积于坑道内。部队只能互相靠背休息,炮火震动难以点灯,坑道内的空气中因弥漫着火药、血腥、屎尿、汗臭味而污浊不堪,大家呼吸困难。

[5]由于坑道内没有水源,一切饮水完全靠后方补给,但在美军绵密的炮火封锁中,饮水难以送入坑道。为了生存,坑道内部队在最困难的时候,被迫以损害身体为代价喝下尿液,志愿军战士们还给它取了个“光荣茶”的名号。

参考资料

1。《中国人民志愿军第十五军抗美援朝战争战史》

2。《中国人民解放军第四十五师战史》

3。《上甘岭特功八连连史》

4。《抗美援朝战争战例选编》(初稿)

5。《上甘岭战役资料选编》第4册

6。《上甘岭战役资料选编》第7册

7。《抗美援朝战争的经验总结》(团以下)

8。《朝鲜战争中的美国陆军》

9。《朝鲜战争》