新浪军事编者:为了更好的为读者呈现多样军事内容,满足读者不同阅读需求,共同探讨国内国际战略动态,新浪军事独家推出《深度军情》版块,深度解读军事新闻背后的隐藏态势,立体呈现中国面临的复杂军事战略环境,欢迎关注。

最近,随着中国空军最高层确认了“中国正在研制远程轰炸机这一战略利器”的消息不胫而走。一方面大家都是相当期待,毕竟这是中国官方层级正式确认了中国空军正在锤炼自己的“战略铁拳”,另一方面则是对这种新型轰炸机的各种解读。有人认为是B-2相对缩小版,类似于美国B-21那样的大型隐身轰炸机,也有人认为中国可能会发展类似俄罗斯图-160那样可变后掠翼大型轰炸机,毕竟中国对图-160轰炸机进行过详细的考察。不过就在这些讨论背后有一种并不怎么主流的声音却被外媒捕捉到并予以放大:就是中国建造的轰炸机并非是大家期待的那样,只不过是轰-6K轰炸机的放大四发版本,类似于俄式米亚-4“野牛”战略轰炸机。

日本 《外交学者》网站就转述了这个观点,而这个观点最核心的论点,就是中国到现在为止尚没有在大型飞机的设计领域展现过自己的任何方案。除了对引进的图-16轰炸机完成了生产线铺设和升级了轰-6K“战神”轰炸机以外,中国从未展示过任何超大型飞机的设计经验。最大的不过就是运-20和C-919这一类。因此,对于中国最为合适的方案,就是类似于在图-16轰炸机基础上发展而来的米亚-4远程轰炸机,采用翼根全包裹的常规布局。翼展50.48米,比轰-6的32.3米有了一定加强,同时载弹量12吨,航程在8000公里左右(弹舱加挂油箱)。当然,这个论述的核心是中国为了尽可能快速的获得战略轰炸能力,因此中国在轰-6K的基础上,使用4台D-30-KP2发动机,加长翼展和弹舱,研发出一款布局类似中国的“米亚-4”版本的战略轰炸机或许最为可行。

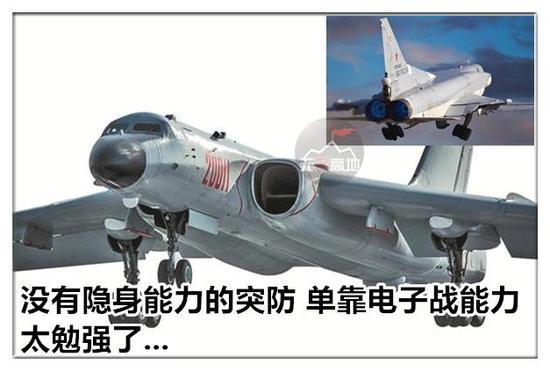

抛开设计上复杂的要求不谈,稍有常识的朋友都知道一点,大型轰炸机,尤其是当代的大型轰炸机不具备隐身特性的话,是完全没有可能在高强度的防空火力网下生存的。中国跟美俄的需求不同。美俄在当年只需要完成单程票就可以,中国则不行。当年美俄基本上对于大型轰炸机就一个需要飞抵对方核心城市随后投掷炸弹完成任务。现在的轰炸机则是综合打击平台。

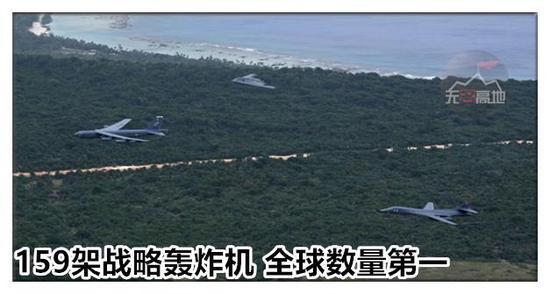

尤其是对比美国来说,更突显如此。美国现役拥有36架B-1B战略可变后掠翼轰炸机,20架B-2战略轰炸机,58架B-52H型常规战略轰炸机,同时还有18架B-52H作为储备和测试飞机使用,总数159架战略轰炸机,这毫无疑问成为了全球轰炸机数量第一的国家。俄罗斯如果算上图-22M3轰炸机,也有100多架轰炸机,能够排名第二,对比来看就是算上中国后期改进的轰-6K轰炸机,能够携带6枚远程空射巡航导弹的大型导弹载机,中国也就只有50架最多。对比无论美、俄都显得太少,而且轰-6K执行的都是防区外打击任务,倘若执行一些中高强度的渗透任务也是力不从心。尽管可以使用隐身涂料来吸收部分雷达波,可毕竟本身设计上并非完全考虑隐身这件事,再怎么涂抹涂料也挡不住数十平米的机体雷达反射截面。所以,现在研究一款跟轰-6气动布局差不多的机型,而且最大航程在使用内油箱的条件下飞才8000公里,连1万公里都飞不到,研究它有啥用?!

从现在中国的实际需求来看,要设计一款隐身性能相对好,确保能够突破第一岛屿防御链,而且要面对诸多的空中拦截大型轰炸机。速度上反而意义没有想得那么重要。尤其是要突破这些潜在的防御圈都具备打击2马赫一下目标的绝对防空能力,还不如确保自己隐身性能更好。并且超低空超高速突防因为越靠近海平面阻力越大的原因,反而影响航程。对中国现在来说,要想打击太平洋纵深目标,至少需要1万公里的航程,5000公里以上的作战半径。同时具备空中加油和良好的隐身性能,弹舱体积能够容纳2个6发巡航导弹的旋转挂架,总体来看对比中国已有的技术基础来说,采用飞翼结构,发动机使用双发或者四发国产涡扇-10改进版无加力发动机,或许是个相对合理的需求。尽管在真正大型轰炸机出来前,可能还需要2到3年的不断反复的讨论期;不过请大家相信中国大型远程轰炸的真正方案,已经完毕正在开始详细设计阶段。因为还是之前咱们说的,面对美国、俄罗斯这样拥有百架的大型远程轰炸机的国家,现在是他们的断档期,如果现在再不追赶,等美国的B-21开始进入制造,俄罗斯图-160彻底恢复建造能力后,那就再也别想追上了!(作者署名:无名高地)

本栏目所有文章目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。凡本网注明版权所有的作品,版权均属于新浪网,凡署名作者的,版权则属原作者或出版人所有,未经本网或作者授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

新浪军事:最多军迷首选的军事门户!

举报成功