新浪军事编者:为了更好的为读者呈现多样军事内容,满足读者不同阅读需求,共同探讨国内国际战略动态,新浪军事独家推出《深度军情》版块,深度解读军事新闻背后的隐藏态势,立体呈现中国面临的复杂军事战略环境,欢迎关注。

在国内关于军用飞机的各种讨论中,由企业自主研制的机型常常被冠以“黑户”的名号,以示这些机型与由军方正式立项的型号产品之不同,不过鲜为人知的是,很多明星军机都曾是“黑户”身份,今天我们就来盘点几款其中比较知名的机型。

1、教练-10高级教练机

据中航工业洪都官方媒体平台消息,1月10日下午,两架高教机冲破薄雾,腾空而起,标志着洪都公司完成首批两架高教机转场任务,拉开了新年开飞序幕,报道还称,当天下午2时35分,飞机安全在某基地落地。

在首飞近11年之后,“猎鹰”高级教练机终于以“教练-10”的身份正式“参军入伍”

在首飞近11年之后,“猎鹰”高级教练机终于以“教练-10”的身份正式“参军入伍” 由于首飞时没有“涂军徽”,国内对于“猎鹰”转正的消息一直存在大量质疑

由于首飞时没有“涂军徽”,国内对于“猎鹰”转正的消息一直存在大量质疑从“转场”、“某基地”以及报道配图分析,在首飞近11年之后,L-15“猎鹰”高级教练机,终于以“教练-10”的身份正式“参军入伍”——首批两架“教练-10”交付空军某飞行试验训练基地。至此,由中航工业洪都自主研制的L-15“猎鹰”能否转正的话题也正式画上了句号。而在此之前,“价格昂贵”、“发动机不行”、“进度拖延”、“没有超音速版本”等质疑之声一直伴随着“猎鹰”的发展,更是有人曾断言:“猎鹰最后会失败或命运悲惨”。

而如今, “猎鹰”教练机不但收获了国际、国内市场,还有可能会被改装为中国第一款专用舰载教练机。

2、轰-6K轰炸机

在刚刚过去的2016年,轰-6K几乎成为了中国空军的“形象代言人”,以极高的频率出现在大家面前,广受赞誉。

而在获得“轰-6K”这个正式编号之前,它也只是厂家自筹资金发展的“黑户”。

在进入新世纪之初时,西飞在协助改装空警-2000时,通过伊尔-76运输机接触到了D-30KP-2型涡扇发动机。虽然该发动机性能不算先进,但相比轰-6当时使用的涡喷-8发动机仍然是巨大的跨越。于是,西飞从一架用于地面测试的伊尔-76上拆下来的D-30KP-2发动机,自筹资金制造出了新型轰炸机的首架原型机。2006年,这架机头侧面涂有 “战神”二字的轰炸机原型机总装出厂,而其垂直尾翼侧面也涂上了BC-1的型号,以示其只是出口型号战机——而不是军方正式立项的型号。

机身的“战神”汉字和尾部的BC-1编号表明这架新型轰-6并非军方立项项目

机身的“战神”汉字和尾部的BC-1编号表明这架新型轰-6并非军方立项项目几乎与此同时,随着歼-10、歼-11等第三代战斗机陆续装备部队,空军装备发展急需一款能对敌第二岛链目标形成威胁的武器,这与BC-1“战神”的设计思路不谋而合,于是BC-1“战神”摇身一变成为了拥有正式军方身份的“轰-6K”。

3、JH-7“飞豹”战斗轰炸机

1974年初,中国海军在西沙对越自卫反击战中取得了击沉击伤敌四艘巡逻艇的战绩,但也暴露出缺乏海军航空兵空中支援的问题,而当时的空军也迫切希望拥有兼有战斗机和轰炸机性能的新型飞机。因此当时的国防科工委根据海空军的要求,决定研制一款新型歼击轰炸机分别满足海军、空军的需求。在计划中,海军、空军的新歼轰除了作战使用的武器和配备不同外,技术性能基本一致。

1977年10月,这款新型歼击轰炸机被正式命名为轰-7(代号H-7)。

然而,由于对轰-7的座舱布局有着不同的要求(空军要求并列双座,海军要求串列双座),在1980年当时的总参谋部、国防工办决定先研制串列双座型号后,并列双座的空军型在论证后中止研制。

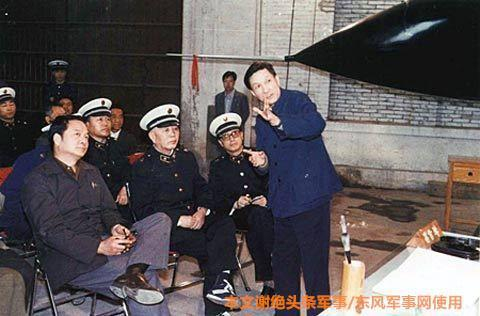

时任海军司令员的刘华清,正在听取关于“飞豹”研制进展的汇报

时任海军司令员的刘华清,正在听取关于“飞豹”研制进展的汇报随后,在整个“飞豹”的研制过程之中,上世纪80年代任海军司令、后来任中央军委副主席的刘华清,对项目给予了大力的支持。1988年12月14日,“飞豹”首飞成功,而空军当时却认为,“飞豹”的性能在国际上已经落后,于1992年表态将不予采购,只剩下海军航空兵独立支撑。即使是在90年代后期中国引进了俄罗斯苏-30战斗机后,海军航空兵认为除了苏-30价格太高外,中国也必须拥有自己研制的歼击轰炸机,而不能完全走外购之路,终于把这“飞豹”项目坚持完成。

从1992年预生产型装备海军航空兵试用,到1998年正式设计定型,“飞豹”参加了包括台海演习在内的大量演习,展示了优异的性能。同时,研制单位在广泛征求部队使用意见的基础上于1995年着手进行改进型——即歼轰-7A的设计工作。

没有中国海军的支持,“飞豹”结局很可能是无果而终,图为海军装备的“飞豹”

没有中国海军的支持,“飞豹”结局很可能是无果而终,图为海军装备的“飞豹”2002年,采用了“综合航电火控系统”的歼轰-7A成功首飞,并引起了空军的极大兴趣;2004年初,海军和空军在西安举行了歼轰-7A型接收仪式——在首飞近16年后,“飞豹”才进入了中国空军部队的装备序列。

严格来说,“飞豹”一直都有正式的研制编号,而“黑户”的身份,显然是针对进入空军航空兵服役而言。

4、FC-31“鹘鹰”

与上面几个已经正式获得编号或者已经进入解放军航空兵部队服役的机型不同,FC-31“鹘鹰”目前还是个纯粹的“企业自研产品”,而关于它未来能否获得国内订单的讨论,也一直都是各类媒体和很多网友关注的焦点,由于关于FC-31“鹘鹰”的文章已经很多,本文就不再把“鹘鹰”作详细讨论。

FC-31“鹘鹰”何去何从还需要时间的验证,现在下各种结论显然都是过早的

FC-31“鹘鹰”何去何从还需要时间的验证,现在下各种结论显然都是过早的其实,对于关注中国军用飞机发展历程的网友来说,以上几款机型并非是全部“黑户”,本文只是选取了其中比较具有代表性的机型。通过这些机型的故事我们能够看到,只要能满足军方的需求,其“出身”并不是一个不可逾越的障碍。未来,我们有可能会看到越来越多的企业自主研制的武器装备型号“参军入伍”,而“企业自研”也可能会在中国武器装备研制体系中占有重要一席之地。(作者署名:迷彩派)

本栏目所有文章目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。凡本网注明版权所有的作品,版权均属于新浪网,凡署名作者的,版权则属原作者或出版人所有,未经本网或作者授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

新浪军事:最多军迷首选的军事门户!

举报成功