新浪军事编者:为了更好的为读者呈现多样军事内容,满足读者不同阅读需求,共同探讨国内国际战略动态,新浪军事独家推出《深度军情》版块,深度解读军事新闻背后的隐藏态势,立体呈现中国面临的复杂军事战略环境,欢迎关注。

近日外媒流传的照片显示,中国出口肯尼亚的92式6X6装甲车在遭遇路边炸弹袭击时,车底被炸穿,车内损毁严重——车内如果满员,则伤亡肯定较为严重。

图:按抛土量算,这枚路边炸弹威力最多相当于国产100毫米迫击炮的级别

而从炸弹的弹坑抛土量估算,这枚路边炸弹的威力并不大,以炮弹等价大概相当于国产的82~100毫米口径迫击炮弹的级别。92式表现出来的防护能力确实不算好,这来自于多个方面的原因。

最根本的两个原因,92式装甲车辆设计年代很早,严格的说它还是基于冷战期间的产物,防护能力、防护目的设计都并不太适合现在的多数战场,这是其一。

其二则是早年国内车辆动力技术不甚成熟,车辆防护性能要以重量为代价,轮式装甲车在成本限制下,要满足机动性要求,重量和防护能力上必须做出让步。

在冷战期间,轮式装甲车辆更强调针对野战战场的快速机动能力,特别是对于复杂地形的适应能力;其中一个非常突出的特点,就是强调浮渡能力,能够容易的渡过河流和湖泊,或者参与登陆作战。

这些要求使得装甲车辆必须有足够的底盘离地高度而又尽可能低重心——如此才能在快速转向过程中不易翻车,要尽可能的加大储备浮力和减小吃水高度。换句话说,就是薄皮大馅,平板车底。

而在90年代以后,大国、特别是核大国之间的热战始终没有爆发;装甲车在实战中遭遇最多的是治安战和伏击战、主要作战环境一直围绕着城市和公路网。各种路边炸弹成为袭击装甲车辆最有效的武器之一,这和当年预计的情况是截然相反的。

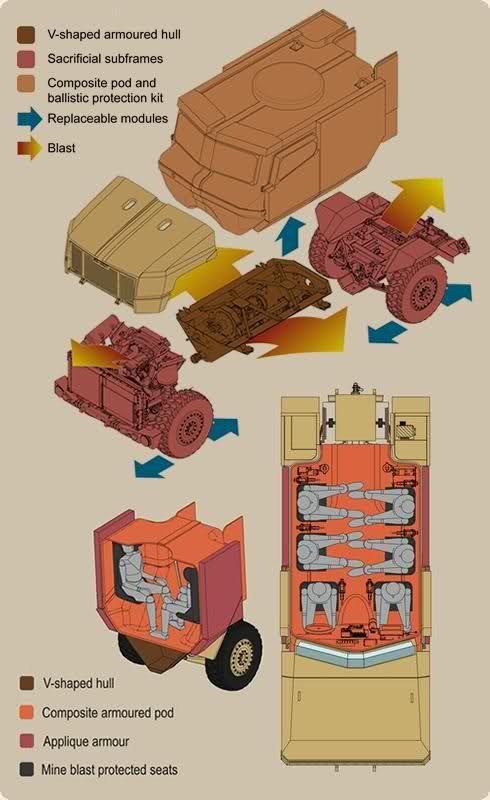

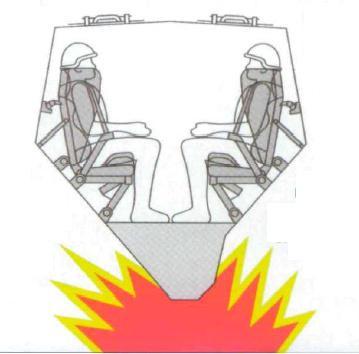

要提高应对路边炸弹的防御和生存能力,装甲车辆需要完全不同的防护设计取向——这和冷战时期车辆的设计路线是完全相反的。而这类新一代的装甲车辆,最大的特点就是V底、抬高乘员舱、重型化。

V底的作用,是使爆炸的冲击波能够沿倾斜面向两侧分散排出,而且让破片难以穿透车底——包括跳弹作用和倾斜带来的穿透装甲车底厚度加大。实际上就和坦克的倾斜装甲车不多。

抬高乘员舱的作用,就是加大乘员舱和爆炸中心的距离。在不加约束等其它条件的情况下,爆炸的威力是向xyz三个轴的空间四周扩散的,因此威力随着距离的加大,下降幅度是个三次方的关系:和爆心的距离加大一倍,爆炸威力只剩原来的1/8。

重型化则主要是进一步加强各方面的防护能力——特别是加强对于底部的防护能力设计,这在冷战期间一般是考虑上很次要的防护部位。

图:作战环境不同,防雷车如果放在冷战时期,它的性能同样不合格。

而作为代价,现在新一代流行的V底重防护车辆,重心高、基本丧失浮渡能力,机动性较差。虽然新的发动机和传统系统,在动力上比早年的冷战时期有很大提升;但是总体上说,它们面对路边炸弹的高防御能力、高生存能力,是以牺牲战场环境适应性为代价,进行特异化的针对性设计而获得的。

总的来说,92式装甲车在这次路边炸弹中的表现不佳,固然它设计年代早、当时中国装甲车辆研制水平不高的原因;但是另一方面,现在的作战环境与当时的设计方向不同,也是不容忽视的。(作者署名:候知健)

本栏目所有文章目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。凡本网注明版权所有的作品,版权均属于新浪网,凡署名作者的,版权则属原作者或出版人所有,未经本网或作者授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

新浪军事:最多军迷首选的军事门户!

举报成功