新浪军事编者:为了更好的为读者呈现多样军事内容,满足读者不同阅读需求,共同探讨国内国际战略动态,新浪军事独家推出《深度军情》版块,深度解读军事新闻背后的隐藏态势,立体呈现中国面临的复杂军事战略环境,欢迎关注。

FC-31

FC-31最近网上出现了一张非常有意思的照片,高铁上显示行驶速度达到了1468公里每小时——这比当年官方公布的歼10低空大表速试飞记录1453公里/小时还高,也比航展上FC-31发布的最大速度1400公里每小时指标还高68公里。

夭寿啦,高铁跑的比歼10快啦

夭寿啦,高铁跑的比歼10快啦这实际上当然只是一个相关设备故障导致的错误——不仅高铁的动力系统总功率、车轮最大转速设计,都不可能支持它跑那么快;这个运行速度也远远超出了轮/轨组合设计能承受的极限。

就算用大推力火箭来强推——高铁也根本跑不到那么快,即使是没有出轨翻车,车厢结构也会在远远还没达到1400公里/小时的时候,就被高速气流撕裂、压坏、解体。

因为飞机/车辆在空气中前进的同时,它推开空气的过程,必然也会遭受空气反过来施加的压力。空气密度越大、运行速度越高,压力也就越大。

而这个压力的增高,并不是说速度加大一倍,压力也增高一倍;而是一个平方的关系——速度加大一倍,压力就是原来的四倍;加大两倍,压力就要到原来的九倍。

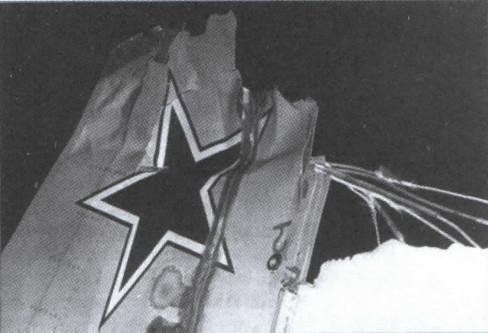

图:苏27的T-10-30号机,试飞中垂尾被高速气流撕裂

图:苏27的T-10-30号机,试飞中垂尾被高速气流撕裂而高铁这样只在很低海拔上跑的车辆,按照500米海拔计算,1468公里/小时下,它需要承受的气流压力已经超过每平方米9600公斤以上。而歼7、歼8这样的二代机,结构最大速压只能承受7500公斤,歼10、苏27这样的三代机,也普遍在9400-9500公斤之间。

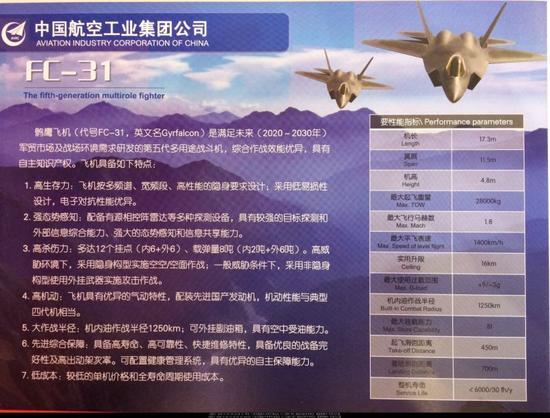

图:FC-31低空最多跑1400公里/小时

图:FC-31低空最多跑1400公里/小时而按照FC-31此前公布的极速指标1400公里/小时计算,它结构上允许承受的最大压力(以海平面高度的标准大气密度计算)不超过每平方米9427公斤。

除了压力以外,在稠密的低海拔大气环境中,制约高铁大幅度提升速度的另外两个关键,还在于阻力——包括气流形成的阻力,也包括车轮和轨道之间的阻力。特别是气流阻力,在超过1000公里/小时以后,就会开始接近声速,出现急剧加大。

图:高铁车轮

图:高铁车轮高压力、高阻力带来的结果,就是当高铁要继续明显提升持续运行速度——比如从550公里/小时提升到750公里/小时的情况,即使是以最保守估计,付出的代价也将数倍、十数倍于从350公里/小时提升到550公里/小时。而从750再往上,又比从550提升到750更难。

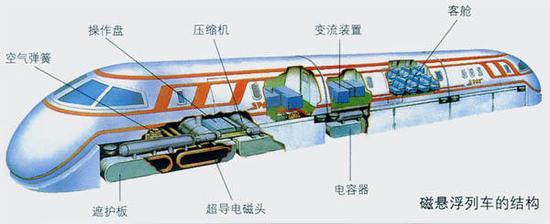

如何才能真的让高铁能持续性的跑到1468公里/小时甚至更高的速度呢?不可绕开的一点,就是要使列车处于一个空气密度非常低的气压环境中;并且彻底抛弃轮/轨组合设计——实际上也就是必须采用磁悬浮原理。

图:磁悬浮是迈向超高速列车的唯一可行选择方案

图:磁悬浮是迈向超高速列车的唯一可行选择方案这实际上就是美国现在宣称超级高铁要把路线做成封闭的真空管道,采用磁悬浮设计的根本原因。并不是这种方案有多么大的优势——而是要把高铁持续运行速度再做高,哪怕就是刚刚超过1000公里小时,都只有这一条路线方向上,才存在技术上的可行性。

而实话实说,现在这种设计并不具备真正的可行性。人体耐受低压的能力是非常差的,不要说真空,只要管道内的空气密度低到正常环境的20%以下;一旦车厢气密失压,人几分钟就会失去意识,并导致不可恢复的损伤乃至于死亡。

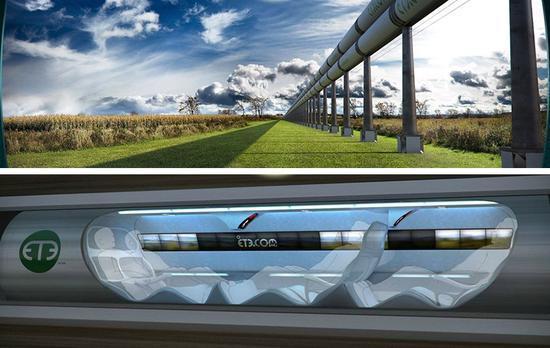

图:透明管道这个,根本没现实可行性

图:透明管道这个,根本没现实可行性 图:这个比上面的靠谱一点,但成本不可接受

图:这个比上面的靠谱一点,但成本不可接受这意味着为了确保安全,真空高铁的车体和管道路线设计将极为复杂昂贵,使得整个工程的成本高到不可能承担的地步,完全失去意义和价值。

图:敞开式轨道体系是成本是的唯一可行之道

图:敞开式轨道体系是成本是的唯一可行之道在现有的人类科技能力限制下,敞开式、直接暴露在大气环境中的轨道体系依然是未来高铁唯一具备实际意义的选择;而考虑到能耗和车厢制造成本等方面的因素,下一代的高铁技术大跨越,将会被局限于在磁悬浮动力列车、最大运行速度低于1000公里/小时左右的技术路线和性能水平上。(作者署名:候知健)

本栏目所有文章目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。凡本网注明版权所有的作品,版权均属于新浪网,凡署名作者的,版权则属原作者或出版人所有,未经本网或作者授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

新浪军事:最多军迷首选的军事门户!

举报成功