重大动向

2017年,世界主要国家加快推进战略核力量现代化,更加重视反导、太空和网络空间等新型作战力量建设,武器装备无人化、智能化、体系化趋势更加明显,基础前沿技术呈现出多点突破、深度融合、广泛渗透等特征,将对未来武器装备发展和作战能力产生颠覆性影响。

一、战略威慑力量加快更新换代,朝鲜核力量发展备受关注

(一)美国推进核常兼备新一代战略威慑力量发展

一是推进新一代“三位一体”战略核力量发展。美国计划未来10年斥资4000亿美元,对现有核力量及相关基础设施进行现代化升级。1月,美国防部批准下一代战略核潜艇——“哥伦比亚”级潜艇通过“里程碑B”决策点,标志着该级潜艇已验证方案可行性,将进入详细设计阶段。8月,美空军授出“陆基战略威慑”和“远程防区外”项目“技术成熟和风险降低”阶段合同,将对下一代陆基战略导弹和空射巡航导弹技术方案的成本、进度和性能进行综合评估。美国全面推进新一代“三位一体”战略核力量发展,预计新一代战略核力量将在2030年左右具备作战能力,将进一步提升美国战略威慑的有效性。二是发展新型常规战略威慑手段。10月,美国海军进行首次“常规快速打击导弹”飞行试验,滑翔飞行器采用非弹道滑翔轨迹,飞行约3700千米后命中预定区域。预计“常规打击导弹”将于2022年左右具备作战能力,未来装备美海军“俄亥俄”级和“弗吉尼亚”级核潜艇,将增强美军常规威慑能力。

▲“弗吉尼亚”级核潜艇

(二)朝鲜频繁进行导弹和核武器试验

2017年,朝鲜频繁进行洲际导弹试射和核试验。9月3日,朝鲜进行第六次核试验,此次试验为氢弹装置试验,爆炸威力在7~20万吨当量。试验表明,朝鲜已基本掌握氢弹设计与制造技术,但尚不能搭载于洲际弹道导弹。朝鲜还进行“火星-14”和“火星-15”洲际弹道导弹试验。试验全面验证了导弹武器系统的技术特征。据分析,朝鲜弹道导弹能力大致相当于发达国家一、二代水平,“火星-15”洲际弹道导弹射程达到13000千米,已可打击美国本土。但朝鲜尚未掌握弹头再入关键技术,且弹头投掷质量较小,尚不能对美构成实质威胁。

二、导弹防御系统着力增强防御远程威胁和天基防御能力,导弹防御系统加速在东亚扩散

(一)着力增强洲际和中远程弹道导弹防御能力

针对日益严峻的中远程和洲际弹道导弹威胁,美国着力增强应对能力。5月30日,美国“地基中段防御”(GMD)系统成功进行首次拦截洲际弹道导弹模拟靶弹试验。此次试验首次采用射程超过5500千米的新型洲际弹道导弹模拟靶弹,同时带有对抗措施。此次试验成功,标志着美国GMD系统首次验证拦截洲际弹道导弹能力,进一步增强了美国发展GMD系统的信心。但GMD系统的可靠性和有效性仍需进一步提高,实战能力尚有待检验。美“末段高空区域防御”系统进行首次中远程弹道导弹拦截试验。美、日开展首次“标准-3”Block 2A导弹拦截试验,成功拦截1枚中程弹道导弹靶弹。未来在亚太反导探测网支持下,“标准-3”Block 2A可在常规中远程反舰弹道导弹中段实施拦截,提升其反舰导弹拦截能力。

▲首次拦截洲际弹道导弹模拟靶弹试验

(二)加强天基导弹防御系统建设

一是发展新一代天基导弹预警探测系统。11月,美国空军发布“天基红外系统后继型”项目征求建议书,寻求发展下一代预警卫星系统。美下一代天基预警系统将由5颗地球同步轨道卫星和2颗极轨道卫星组成,具备更强的抗毁和抗干扰能力。新一代导弹预警卫星计划2029年投入使用。二是发展针对高超声速滑翔武器的天基跟踪能力。美国导弹防御局发布“天基微型探测器”项目招标公告,提出利用两颗低轨微卫星组成“双星系统”,演示验证用于跟踪高超声速滑翔武器的探测器、光学组件、通信、精确指向等关键技术。美国导弹防御局计划未来利用多颗搭载“天基微型探测器”的微卫星,组成新型探测卫星星座,实现对高超声速滑翔武器的有效探测与跟踪。三是开展天基拦截弹研究。美国12月通过《2018财年国防授权法》,要求导弹防御局开展天基拦截弹研究,针对重点区域,在可行情况下尽早具备作战能力,计划2022财年进行助推段拦截试验。

▲天基导弹预警探测系统

(三)韩日加快引进新型导弹防御系统

美国以朝鲜导弹威胁为借口,加快推进在日韩导弹防御系统部署。9月,驻韩美军在韩国南部星州的“萨德”反导系统完成作战部署,进入战备状态。12月,日本国会正式批准购买两套陆基“宙斯盾”反导系统。该系统是美国海基“宙斯盾”中段拦截系统的衍生型,未来将装备日美联合研制、可拦截洲际弹道导弹的“标准-3”Block 2A拦截弹。两套陆基“宙斯盾”系统即可覆盖日本,陆基“宙斯盾”系统与“爱国者”反导系统配合,将构建起日本陆基中段和末段两层弹道导弹防御体系。

三、卫星应用系统加快更新换代,美国着力增强太空对抗实战能力

(一)大型运载火箭一子级重复使用渐趋实用化

3月,SpaceX公司利用回收的“猎鹰-9”火箭将SES-10通信卫星送入预定轨道,并实现火箭一子级海上再次回收。这是人类首次利用回收的“二手”火箭子级发射卫星,预计未来“猎鹰”新型火箭可重复使用10~20次,基本满足成本降低一个数量级的目标。

▲回收的“二手”火箭

(二)新型卫星系统加快服役

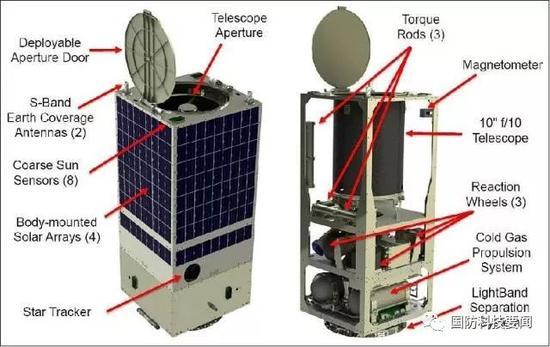

一是战术小卫星投入应用。10月,美国陆军从国际空间站部署一颗“红隼眼IIM”侦察纳卫星。“红隼眼IIM”低成本光电成像微卫星重约10千克,单颗卫星生产成本不到200万美元,运行寿命约1年。通过“红隼眼IIM”纳卫星星座,前沿士兵可在几分钟内获得所需要卫星图像,将进一步提高卫星战术应用能力。

▲“红隼眼IIM”侦察纳卫星

二是我周边国家和地区卫星系统加快更新换代。台湾地区部署自主研制的“福卫-5”对地观测卫星。卫星全色分辨率2米,多光谱分辨率4米。“福卫-5”是台湾地区自主研制的首颗卫星,实现了卫星总体设计、关键部件生产以及总装测试的重大突破,但性能与美欧成熟产品存在一定差距。卫星在轨测试期间出现成像模糊问题,表明其平台及成像载荷研制能力仍有待提升。日本发射首颗军事通信卫星“煌-2”。该卫星搭载X频段转发器,不仅具有较强抗干扰能力,而且具备宽带功能。日本计划2021年建成由3颗“煌-2”卫星组网的“防卫通信卫星”网,可为日本本土及海外维和部队提供通信支持。2017年,日本共发射3颗“准天顶系统”(QZSS)导航卫星,初步构建起由4颗卫星组网的区域卫星导航系统,完成第一阶段部署。QZSS是日本独立发展的自主区域卫星导航系统,具有GPS增强和自主导航服务两种功能。该系统可使GPS系统对日本城市和山区的定位精度提高到1米,经基站校正后精度可达厘米级。日本计划2025年建成由7颗卫星组网的QZSS系统,摆脱对GPS卫星的依赖。

(三)积极备战太空战

针对太空正在加速成为战场的现实,美国积极为太空战做准备。一是制定“太空作战架构”,规划未来太空力量发展。美空军航天司令部制定的“太空作战架构”,通过发展更好的空间态势感知能力、快速反应的指挥控制能力,建设更加富有弹性和灵活性的太空力量体系架构,对太空作战做出快速反应,在充满对抗、冲突的太空环境中赢得作战。二是丰富太空作战演练体系,提升太空作战能力。4月17-21日,美空军举行首次“太空旗”演习,该演习也是美国首个聚焦空间对抗的实兵演习。“太空旗”演习利用空军航天司令部开发的对抗训练仿真系统,训练和创新太空作战技战术。这是继“施里弗”太空战演习后,美国开展的新型太空战演习,将进一步丰富美国太空战演练体系。三是着力增强高轨太空态势感知能力。8月25日,美国空军发射“作战响应空间-5”(ORS-5)卫星,该卫星可执行对地球同步轨道目标扫描探测任务,将填补未来因“天基空间监视系统”卫星退役而导致的能力缺口。美空军第三颗、四颗“地球同步空间态势感知项目”(GSSAP)卫星投入使用,将进一步提高美军地球同步轨道态势感知能力。

▲“太空旗”演习

四、网络空间战略地位进一步提升,人工智能与网络攻防融合取得新突破

(一)美军网络战司令部升级

8月18日,美国总统特朗普宣布,将网络司令部由隶属于战略司令部的二级司令部,升格为与战略司令部平级的一级司令部,成为美军第十个联合作战司令部。网络司令部升格,标志着美军将网络战的指挥与管理提升到新的战略高度,将加速网络作战与传统作战的融合,促进网络攻防装备与技术研发。

(二)人工智能技术为网络攻防带来突破性能力

目前,人工智能在网络空间攻防领域已具备一定技术积累,技术的进一步成熟或将给未来网络空间攻防带来突破性能力。一是全面提升网络安全防护能力。美国空军与国防部战略能力办公室正在开发人工智能驱动的网络免疫系统技术。该技术设想通过组合使用分层防火墙,以及能探测、隔离恶意网络入侵并从中恢复的人工智能系统,大幅增强对网络或系统的防护能力。二是增强网络攻击能力。美国斯坦福大学和美国Infinite初创公司联合研发了一种基于人工智能处理芯片的自主网络攻击系统。该系统能够自主学习网络环境并自行生成特定恶意代码,实现对指定网络的攻击、信息窃取等操作。

(三)更加关注基础设施网络防御能力

5月,美国总统特朗普签署行政令,要求联邦政府加强高风险的关键基础设施、核心通信基础设施和电力部门网络防护。4月,DARPA授予BAE系统公司合同,拟研发一种新型分布式网络安全体系,以保护美国电力系统网络。分布式网络安全体系不设置网络中心节点,每个节点(包括计算机、理由器、交换机等所有联网设施)都承载部分数据处理和存储职能,当网络中任意节点探测到攻击行为后,分布式网络将迅速封锁病毒传播路径及攻击源头,将网络攻击阻断并隔离在受损的特定网络区域内,以达到全网免疫效果。为强化基础设施防护,美国防部启动“漏洞赏金”计划,首次以“赏金”模式邀请黑客帮助其寻找和修复国防部网络安全漏洞,以提升美国关键基础设施的网络防御能力。

五、主战装备加快更新换代,无人系统协同作战取得新进展

(一)新一代航母加快服役

7月22日,美海军“福特”级航母首舰正式服役。“福特”级航母排水量超过10万吨,采用了新型核动力装置,较“尼米兹”级堆功率增大25%,发电量达到“尼米兹”级2.5倍以上,采用电磁弹射、涡轮电力阻拦等先进技术。美军计划2058年前共建造10艘“福特”级航母用于取代“尼米兹”级航母。英国“伊丽莎白女王”级航母首舰“伊丽莎白女王”号航母服役。该航母排水量6.4万吨,英国海军首次采用燃气轮机和全电驱动技术,也是世界上首艘双舰岛航母。新航母的服役,标志着英国在“无敌”级航母退役后,重回航母时代。3月,日本海上自卫队“加贺”号直升机母舰正式服役,使日本直升机母舰数量达到4艘。“加贺”号满载排水量两万多吨,最多可搭载14架直升机,反潜能力强,将显著增强日本海上自卫队远洋活动与综合作战能力。

▲“福特”级航母首舰正式服役

(二)陆战装备注重一体化、网络化发展

法国“蝎子”计划开始步入装备阶段。4月,法国武器装备总署订购首批“格里芬”多用途装甲车和“捷豹”装甲战斗侦察车。“蝎子”计划是法国2010年开始实施的一项综合陆战系统项目,核心是发展数字化作战网络,将现有和新研的装甲车辆、主战坦克、单兵联成一个有机整体,实现陆军装备的数字化、一体化。

▲“格里芬”多用途装甲车和“捷豹”装甲战斗侦察车

(三)新一代远程轰炸机发展迈入新阶段

2月和3月,俄下一代远程轰炸机PAK DA和美国空军B-21“袭击者”远程轰炸机完成初步设计审查。这意味着美俄下一代轰炸机已完成载弹量、航程和隐身性等关键战技指标设计,即将开展详细设计工作,表明俄美下一代战略轰炸机工程研制迈入新阶段。

▲俄下一代远程轰炸机PAK DA

(四)无人系统协同作战能力取得新进展

一是有人-无人系统协同技术发展取得重大进展。在3月开始的“海弗-空袭者Ⅱ”演习中,美空军基于有人机(F-16)/无人机(由F-16扮演的无人作战飞机)编组,展示了无人僚机在正常情况下自主执行对地攻击的技术能力。二是无人系统集群作战向实战化方向迈进。1月,美国采用3架F/A-18F“超级大黄蜂”战斗机,投放103架“灰山鹑”微型无人机,展示了先进的群体协同能力,如集体决策、编队飞行等,朝实战化方向取得实质性进展。三是探索跨域协同作战概念。美国防部正在探索“幽灵舰队”概念,意在将小型无人机蜂群、水面和水下蜂群无人艇集成到一起,在水面进攻作战中,由无人机提供情报、监视与侦察,由小型无人舰艇组成攻击艇蜂群,用炮火、炸药甚至小型导弹围堵并摧毁敌方舰船。8月,美国海军“先进海军技术演习”期间,演示了“无人潜航器-无人机”跨域协同作战能力。无人系统协同作战能力的发展,将颠覆未来作战样式,变革装备体系和力量编成。

六、基础前沿技术发展取得新突破,催生新型作战能力

(一)全面布局人工智能技术发展

美国从算法、大数据和计算能力入手,全面推进人工智能技术发展。在算法方面,美国防部启动“算法战”概念研究。4月,美国国防部副部长罗伯特·沃克签发备忘录,宣布成立“算法战跨职能小组”,统一领导美军“算法战”相关概念及技术应用研究。该小组的主要任务是利用计算机视觉算法,提高对来自无人机等高空平台动态视频的自动处理、分发和利用。“算法战”的核心是基于人工智能的“智能+”战争,这一新概念将加速大数据和机器学习技术融合,提高情报处理能力,维持美军作战优势。在大数据方面,美空军首席数据官起草五大数据领域发展战略,寻求提高人员战备、出动架次率、战略博弈、训练演习和设施管理等领域的数据应用能力。美国海军发布《数据与分析优化战略》,高度重视数据驱动创新,提出成立数据与分析联盟,为数据使用者和决策制定者提供最优数据源和数据分析能力。在计算能力方面,6月,美空军研究实验室宣布,将与IBM公司合作研发类脑超级计算机。类脑超级计算机将以IBM公司“真北”类脑芯片为基本功能单元。由不到170个机柜构成的类脑超算,就能达到与人脑相同的神经元数量级别。该计算机可将类脑芯片的实时数据采集能力与传统计算机的符号处理能力相结合,实现智能化的数据分析和处理,将对未来智能化武器装备和核武器研发产生重要影响。

(二)生物安全问题备受关注

全球生物安全形势呈现影响国际化、危害极端化、发展复杂化的特点,特别是随着合成生物学、基因编辑等新兴技术的发展,使生物安全形势更趋复杂。特朗普政府12月发布的新版《国家安全战略》提出,应优先投资基因编辑研究,以降低因不负责任地使用该技术造成的威胁。DARPA计划今后4年为安全基因项目投资6500万美元,提高先进基因编辑应用的安全性。合成生物学将可能创造出新的生化战剂,甚至设计出基因武器,从而对国家安全构成极大威胁。针对合成生物学技术快速发展,美国国家科学院受美国国防部委托,开展应对合成生物学威胁研究,并发布《确定合成生物学潜在生物防御漏洞的拟议框架》报告。

(三)颠覆性含能材料研发取得突破

高含能材料的能量密度比常规含能材料(通常为103焦耳/克)至少高一个数量级,其典型代表是金属氢和全氮材料。1月,美国哈佛大学在《科学》杂志发表论文称,通过使用金刚石压砧技术,在495吉帕高压和接近零度的超低温条件下,首次合成出微米级固态金属氢。金属氢是迄今已知的化学能最高的爆炸物,是第一代炸药TNT的50倍。颠覆性含能材料具有独特毁伤机理和作用模式,一旦获得应用,将改变毁伤模式,推动武器质变,颠覆战争形态。

(四)量子信息技术取得新进展

量子信息技术发展迅速,成为各国竞相争夺的战略制高点。2017年,量子区块链和量子计算机技术取得新进展。

俄罗斯成功研发出世界首个量子区块链系统。5月,俄罗斯量子中心研究人员测试首个量子区块链系统。该系统采用量子密钥分发形式取代原有的私钥结构,将量子密码中防窃听防截获特性应用于区块链网络,一旦侦测到非法用户的干扰或窃听,区块链将在全网作废该量子密钥,即使量子计算机也无法破译,安全系数极高。量子区块链技术是区块链技术与量子信息技术的一次成功结合,能够大幅提升区块链网络的安全性,为区块链网络的军事应用奠定基础,对现有信号截获、破译、侦收等手段带来颠覆性影响。

美国IBM公司成功研发出50量子位的量子计算原型机,其一次计算可表征超过1000万亿个数值,是迄今国际性能最强的量子计算原型机。该量子计算机除实现50量子位的计算原型机外,还突破性地将量子计算机的平均相干时间从50微妙提升至90微秒。量子计算机一旦实用,将有效支撑先进武器装备研制和复杂密码破译,进一步提高战场态势感知和决策能力。

来源:美国国防部网站等/图片来自互联网

中国国防科技信息中心 方勇

如需转载请注明出处:“国防科技要闻”(ID:CDSTIC)

本栏目所有文章目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。凡本网注明版权所有的作品,版权均属于新浪网,凡署名作者的,版权则属原作者或出版人所有,未经本网或作者授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

新浪军事:最多军迷首选的军事门户!