近日,中国海军“湛蓝2018A”远海训练编队在西太平洋海域组织了一场实战背景下的舰机合同突击演练。令人惊讶的是,此次演练罕见地出现战机锁定目标后,与己方舰艇实时共享机载雷达信息,然后舰机共同对“敌”目标完成精确打击。熟悉当今世界海军战术和装备发展潮流的人应该知道,中国海军此次展示的海空联合打击能力,非常近似美国海军进入21世纪以来倾力打造的协同交战能力(CEC)。简单来说,美海军的单艘战舰可以通过协同交战系统共享舰队内所有战舰的雷达探测能力,并依托外界传来的数据进行A射B导的第三方交战能力。只是现在看来,这一被美海军视为独步全球的能力,中国海军也已开始掌握。

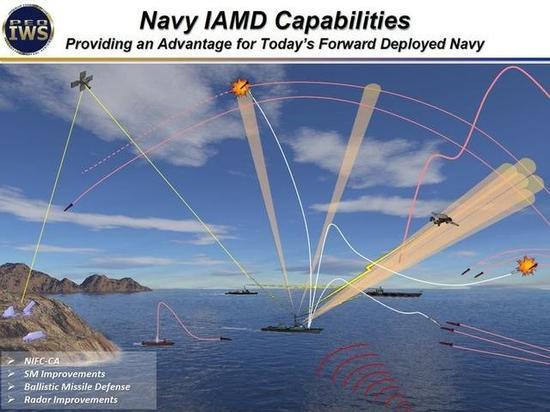

美国海军由网络中心战概念发展出CEC系统,并首先应用于海上防空反导方面。

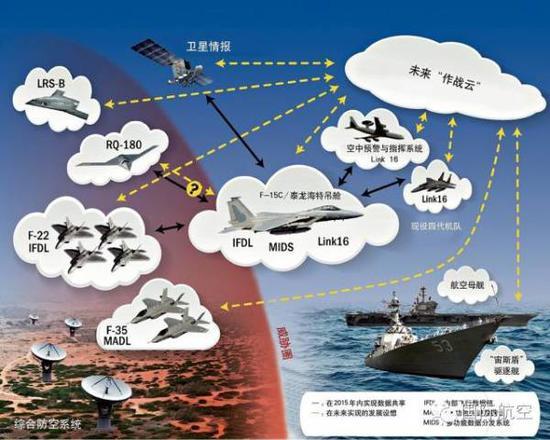

如果说网络中心战和协同交战能力(CEC)的概念还显得比较抽象的话,那么以这些概念为基础进一步升级而成的“作战云”概念,则可以用比较通俗的语言描述一下。2013年1月,美空军空中作战司令部司令迈克尔·奥斯蒂奇首次提出“作战云”概念方案。2014年,美国《航空周刊》发布了“作战云”构想图,描述了由在轨太空侦察/通信/导航卫星,空中预警机、F-15/16战斗机,海上航空战斗群,与深入对方综合防空系统区的F-22/35隐身战机、RQ-180无人侦察机、新型远程轰炸机(LRS-B)等多维作战单元,共同构建的“空中优势云”发展远景,更加清晰地展现了美军“作战云”概念全貌。

“作战云”依托“不断进化的数据链、抗干扰通信系统”等先进的战场信息网络,和“新的瞄准工具”等新型战场传感系统,在大数据和云计算等信息网络技术的支撑下,将广泛分布于太空、临近空间、空中、地面、海上和水下各域作战平台的战场情报信息一体融合,并实时无缝地在各域作战平台按需分发。这样的信息融合,颇有点“你的就是我的,我的也是你的”的意思。

美军“作战云”想象图。

中国海军在年味正浓的2月下旬,于西太平洋海域进行了一场带实战背景的海空联合突击演练,可以说首次公开展示了我们自己的“云作战”系统和能力。此次参演兵力有“湛蓝2018A”远海编队的2艘052D型中华神盾驱逐舰、1艘054A型导弹护卫舰,还有从本土起飞的海军空警-500预警机、歼-11B重型三代机、飞豹战斗轰炸机、轰-6G轰炸机等多型战机。

但是,显然中国海军此次不光是演练“云作战”战术,还自我设置了高难度课题。首先,在预警机、轰炸机、歼轰机等自卫能力很弱的战机通过巴士海峡时,遭遇“敌”三代机机群抵近威胁。对此,负责护航的歼-11B战机并未轻易离开被护航战机,而是由后方联合作战指挥中心迅速调度早已在相关空域待战的战机迎上“敌”军机群,帮助远海突击机群迅速通过海峡。

中国海军歼-11B战机。

而在通过第一岛链的巴士海峡“关口”后,红方突击机群不久后再次遭遇重大“打击”。就在空警-500预警机刚刚发现“敌”大型水面舰艇编队,并通过海军综合数据链向己方空中作战编队传输信息时,“不幸”遭“敌”超远程空空导弹偷袭。于是,红方整个海空作战集群就此失去最重要的空中预警探测节点。

非常令人意外的是,接替空警-500预警机担负空中侦察探测重任的竟是轰-6G轰炸机。其实在去年年末,中国海军组织的一次大机群赴西太平洋进行远海训练中,轰-6G已经开始“转型”。当时它携带了KG800大型电子战吊舱,以专业电子干扰机的身份为本方机群开辟了电磁安全通道。而这一次,轰-6G又再次“变身”为空中编队的临时预警机。可见中国海军通过对现役大型战机平台的模块化改装,实现了老旧装备的多功能实战化应用。

中国海军轰-6G轰炸机。

从官方报道来看,海军轰-6G轰炸机通过改装后,不但可以挂载多种电子吊舱,以进行电子干扰和压制、电子信号收集等特种作战任务,其机载雷达探测范围和功率也进一步提升,能在“敌”舰艇编队防区外发现攻击目标。而且,包括轰-6G在内,海军各型战机、驱逐舰、护卫舰等,都安装了类似美国海军协同交战系统最核心装备的中国版军种高速数据链。

正是依托海军这一军种综合数据链,轰-6G才能将机载雷达探测到的数据信息,在行动中实时共享给本方其他战机,以及海上突击舰艇编队。而且在海空舰机均获得分发的数据后,轰-6G并不是仅仅起到临时预警机作用,而是也在“敌”防区外发射了鹰击-12超音速重型反舰导弹,与其他海空作战平台一道,对“敌”舰艇编队进行了“饱和式”打击。

中国海军舰艇编队资料图。

可以说,中国海军通过这次在西太平洋的实战化演练,向外界展示了自身海空协同交战,甚至是初步实现“云作战”的能力和水平。这表明在我们自己的网络中心战体系下,海军每艘舰艇、每架战机也能通过高速数据链融合其他伙伴的传感器信息,并通过类似“A射B导”技术,大大提升单个平台与作战集群的超视距交战能力。(作者署名:百战刀)

举报成功