大家都知道,如果不计入歼-7III和歼-7D的话,我国“正统”歼-7系列战斗机的始祖都是米格-21F-13战斗机(歼-7III/歼-7D测绘仿制的是米格-21MF),因此也就继承了早期米格-21小直径进气口设计,这为日后加装雷达制造了严重困难。

24张

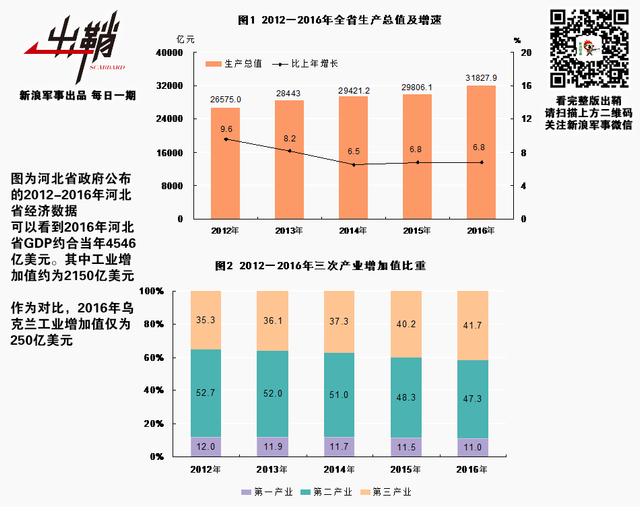

24张中乌发动机合作是否已到尽头

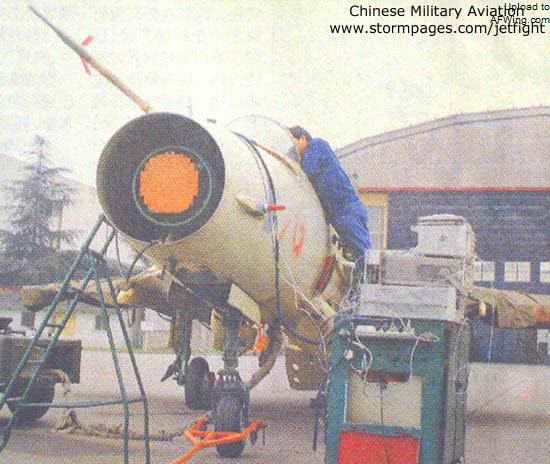

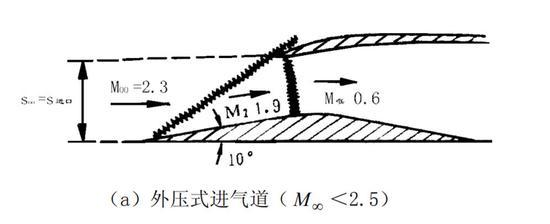

歼-7采用典型的带中心锥体的两波系外冲压式可调式超音速机头进气口,而不是歼-5和歼-6战斗机采用的亚音速机头进气口,因此歼-7的进气口内已经看不到了固定式中央隔板,取而代之的是一个可前后移动的椎体。

这个椎体就是激波锥,其作用一个是调节进气口截面积,另一个是在超音速下产生激波,把进气减速到亚音速,以较简单的机械结构达到了较好的设计效果。

先来看第一个作用。战斗机在亚音速和超音速状态下对进气的需求是不同的,在速度超过音速之后,由于进气道对进气的增压作用逐步加强,导致发动机进气量逐渐增加,当速度超过1.5马赫之后,进气道的进气量就远超发动机需要,此时就需要减少进气,否则会导致发动机失速、喘振或停车。因此超音速进气道的特征之一就是进气口截面积可调,在所有速度范围内都能保证发动机的稳定进气。

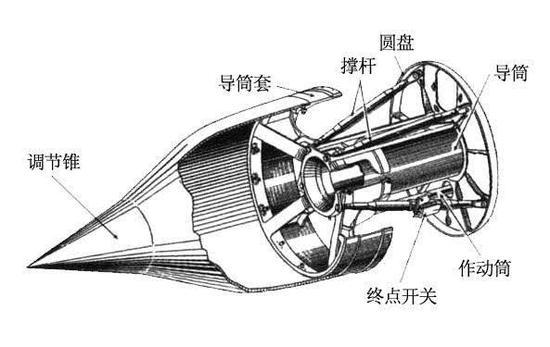

歼-7战斗机的激波锥由调节锥、导筒和作动筒组成,椎体分成35度和50度两级锥角,内部安装雷达测距器天线。激波锥可在进气口内前后移动,最大行程200毫米,以此实现来调节进气口截面积,达到控制进气流量的目的。早期型歼-7的激波锥为三级可调式,在速度小于1.5马赫时激波锥保持收进位置,锥体前端仅伸出进气口60毫米。当速度达到1.5马赫时,激波锥前伸到中间位置。当速度超过1.9马赫时,激波锥伸出到最大位置,此时调节锥锥体前端伸出进气口170毫米。从歼-7I开始,激波锥改为无极调节方式,更能适应各种超音速飞行条件。

再来看第二个作用。在超音速状态下,歼-7的激波锥尖端会产生一个圆锥形斜激波,通过进气锥的前后移动,始终把这个斜激波定位在恰好在进气唇口前方。同时唇口与椎体之间还会在进气口内部形成一道正激波,在这一外一内两道激波的配合下,超音速进气就减速到了亚音速,稳定流向发动机,这就是所谓的两波系超音速进气口。

虽然这种机头超音速进气口结构简单,进气也不受附面层的干扰,但由于占据了机头位置,导致歼-7只能在玻璃钢透波材料进气锥内安装一个小直径雷达天线,使绝大多数歼-7改型都是白天型战斗机。虽然后期改型歼-7G换装了以色列 EL/M-2001脉冲多普勒雷达的国产型,但这种小型雷达的最大探测距离也仅为30公里,搜索和跟踪范围±30度,无法适应现代战场的需求。

因此在我国三代和三代半战斗机大批服役之后,尽管现役各型歼-7仍具有较多剩余寿命,但也只能退居二线执行训练和对地攻击任务了。(作者署名:傲气菜鸟)

《出鞘》完整内容请关注新浪军事官方微信抢先查看(查看详情请搜索微信公众号:sinamilnews),《出鞘》每天在新浪军事官方微信完整首发。