21张

21张中国能从俄苏35身上学到什么?

设计概念先进的T-34中型坦克在卫国战争初期给德国人带来了强烈的冲击,但苏联红军高层不久之后就意识到必须发展一款全新的中型坦克作为T-34的替代品来使用,为此红军高层提出了新型中型坦克的一系列设计要求,希望能够在尽量减小重量增加幅度的情况下最大程度地加强坦克防护水平,这个计划就是后来有名的T-43型中型坦克。

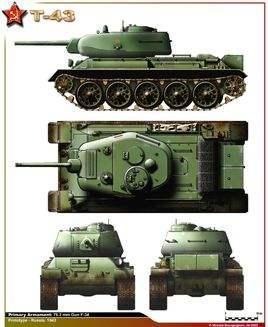

T-43继承了T-34的整体结构,其外形方面除了换装一个更大的炮塔之外,整体上看起来与T-34差别并不是很大,然而在实际上该车拥有两个主要改进方面,第一是车体首上和炮塔装甲变得更厚,首上由T-34的45毫米前装甲一举变成75毫米,炮塔前装甲由45毫米增加到了90毫米,大大增强了防护力。其次为了改善T-34人机工程恶劣的问题,其将原来的克里斯蒂悬挂系统改成了占用空间更小的扭力杆承载系统,因此T-43成为了第一辆使用扭力杆承载系统的苏联中型坦克。其采用了类似于T-34/85的铸造炮塔,最初使用的武器为一门76.2毫米口径的F-34型坦克炮。

到了1943年3月,两辆T-43的原型车已经生产完毕,随后在人民军需机械局(NKSM)处进行了战斗测试,结果发现其机动性在T-34的基础之上甚至退步了不少,这是因为T-43的重量比前者重了近四吨,但动力系统却一模一样。另外一个问题是因为T-43以一个容量较少的车首油箱代替了T-34放置在车体侧面的的八个油箱,因此其作战半径相比于前者整整少了100公里左右,这是一贯奉行“大纵深作战”理论的苏联红军万万不能接受的致命弱点。唯一值得肯定的是由于采用了扭力杆悬挂系统,其行驶稳定性得到了提高,增大的内部空间也受到了红军士兵好评。

虽然T-43有相比于前辈更优秀的防护力以及承载系统,然而在机动性和航程上的缺陷并不能让红军高层满意。另外其糟糕的火力事实上是不得已而为之,因为已经没有更多空间去安装更为强力的火炮了。

除了悬挂系统有所改变之外,整个T-43更像是T-34的一个失败的改进型,而非能够取代T-34/85的下一代新型坦克,由于其底盘的改造能力已经接近极限,因此T-43的发展前景十分不乐观。有鉴于此,T-43并未变成红军高层理想中的T-34接班人,不过红军从其扭力杆悬挂系统上得到的经验还是应用在了下一代T-44坦克的身上,总的来说,T-43还是扮演了一个从中型坦克到主战坦克的过渡坦克角色,意义不可谓不小。(作者署名:利刃/陶波列夫)

《出鞘》完整内容请关注新浪军事官方微信抢先查看(查看详情请搜索微信公众号:sinamilnews),《出鞘》每天在新浪军事官方微信完整首发。

举报成功