说起这个有关火箭炮的问题,是前一阵施佬在看“国军”的某篇论文的时候想到的。这个论文里介绍的主要是有关火箭炮的再装填系统,刚好施佬之前也思考过相当一段时间的这个内容,所以就畅所欲言,给大伙儿胡诌一番。

▲ “国军”的这些杂志多数内容都能公开下载,不存在所谓“内部资料”

我们通常讲的火箭炮都自动省略了“多管”这么个前置定义词,毕竟单管的火箭炮本来就很少见,小的主要给小分队使用,大的就直接叫战术火箭了。管子一多,火箭炮的装填就成了一个花时间的事情。早年的火箭炮都没有什么复杂的辅助机构,装填火箭也全凭人力一发一发上,6管就装6回,12管就装12回,40管就装40回……直到海军也开始搞火箭炮。

▲ 40管就40管了,同志们加把劲!

二战中美国海军在登陆战中为了火力支援,在使用各种战舰的火炮进行支援之外,也采用了对发射平台没什么要求的中小型舰艇改建为发射火箭炮的火力支援舰。最开始的改造很简单,用中型坦克登陆舰的舰体,把坦克舱顶部的甲板填平,在配上几门自卫火炮之后,一口气装上一大堆火箭发射轨道,改进后的登陆火力支援舰一口气可以发射480发火箭弹,在短时间内对岸上实现密集的火力压制。

▲ 火箭发射一时爽……

至于火箭的再装填……当然也是靠人工一发一发装起来了。

▲ 装填累到……火葬场

在登陆战发起之前,预先装填火箭弹多花点时间也无所谓,但是在战斗中发射一次之后,再次发射需要舰上的水兵装填400多发火箭,在炮声隆隆还危机四伏的战场上,露天装填这么多发火箭弹不仅危险,效率也很成问题,所以这些火力支援舰在多数战斗中只能发挥“一次性”支援作用。

▲ 登陆战的环境,对双方都是异常凶险的

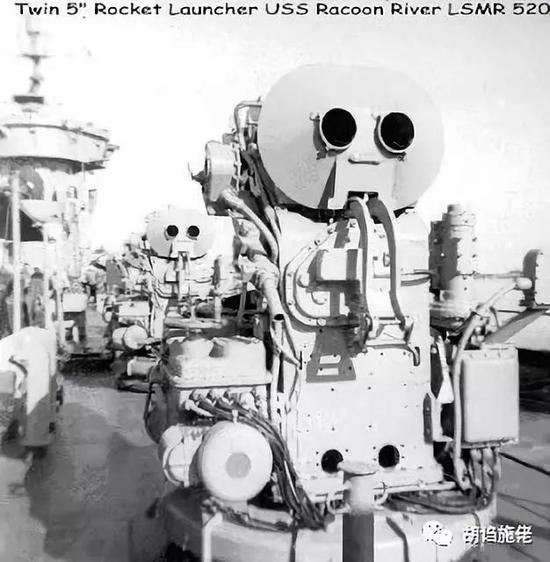

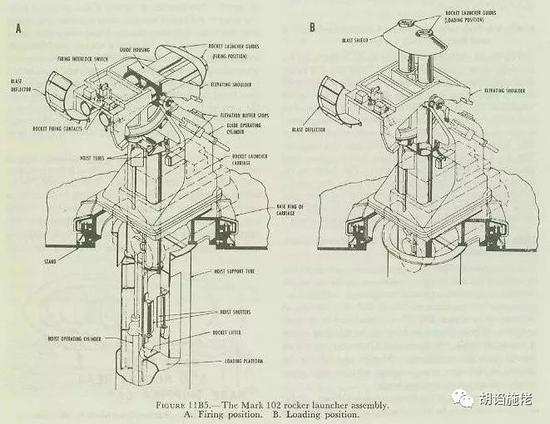

为了改变这种状况,美国海军在后来建造的火力支援舰上就开始运用了带自动装填系统的火箭发射系统,无论是较早的MK102还是后来的MK105,都采用了与后来苏联火箭深弹类似的再装填系统,从而使火力支援舰能够能实现持续的发射。

▲ 双联装自动装填的火箭发射系统大大加快了再装填速度

尽管美国海军的登陆火力支援舰没有用多久,但是之后少有的一些使用火箭炮作为主要火力的舰艇,都会配备一整套的装填系统,用于在海上的快速再装填。

▲ 比如朝鲜人民军的……红龙里真好用

这其中大伙儿比较熟悉的就是解放军的“九江”舰,该舰在接受改进为火力支援舰之后,在舰上配备了5座50管122毫米火箭发射装置,并且为这些火箭炮配备了相应的再装填设备。

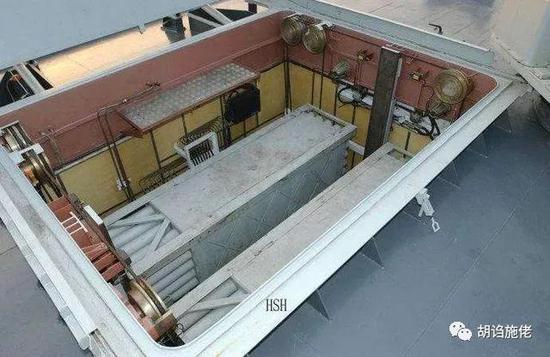

▲ 据说今年年底就要退役的“九江”舰

这套系统的一大特点,是采用了模块化的122毫米火箭炮系统,每座火箭发射装置上有左右两组模块化的25管122毫米火箭,在发射后,舷侧的再装填装置会自动升起,并将两组新的122毫米模块与发射装置自动对齐并进行装填,从而实现火箭炮的快速再发射。

▲ 当年HSH论坛上的一组廉租照片,展示了“九江”舰上的火箭炮是如何自动装填的

由于优点不少,类似的模块化火箭炮逐渐取代了那些需要人工逐次装填或者只能自动装填一次(比如89式122毫米火箭炮和90B式122毫米火箭炮)的产品,在问世的新型火箭炮中渐渐处于主流。

▲ 在80-90年代,这种把40发火箭弹一次性推进定向器里,然后第二系就只能一发发装的火箭炮一度是“先进产品”

在最近几年中,中国就相继有三款模块化火箭列装部队:PHZ10式122毫米火箭炮、PHL11式122毫米火箭炮和“雷霆2000”火箭炮。

▲ PHZ10履带式自行火箭炮

▲ PHL11轮式自行火箭炮

▲ “雷霆2000”火箭炮

这三款火箭炮的装填方式可以说颇为相似,都是使用多管合一的模块化发射箱,然后借助吊臂将发射箱整个吊装到发射架上定位实现装填。主要的区别在于PHZ10和PHL11的吊臂装备于备弹车上,而“雷霆2000”火箭炮在发射车和备弹车上都有一个吊臂。

▲ 外贸SR-4火箭炮系统里,可见吊臂是在备弹车上

▲ “雷霆2000”的备弹车,上面有一个折叠的吊臂

▲ “雷霆2000”的发射车,车中部也有一个吊臂

按照“国军”的描述,“雷霆2000”火箭炮的再装填过程一般如下,备弹车提前在装填阵地利用吊臂卸下火箭模块,随后可以自行离开阵地前往后方装运更多的火箭弹模块;发射车则在装填阵地利用吊臂先将用过的模块放到地上,再将新的发射模块装填到发射车上。按照实测情况,“雷霆2000”每次完成MK15/MK30火箭(3个模块)的再装填需要24分钟,完成MK45火箭(2个模块)的再装填要20分钟。

▲ 备弹车可以把弹药直接放在地上,然后开走去装新的弹药

▲ 火箭炮自己的吊臂可以把火箭模块给吊上车,然后对正了装填

这一装弹速度比起普通的火箭炮肯定是快很多,但“国军”里的明白人却从这个速度里看出了不祥征兆:本来24分钟就不算很短,火箭炮在一次发射之后还要先机动到预备阵地,再进行装填之后开展射击,就算这过程中没有任何解放军的干扰猎杀,两轮齐射之间也需要30-60分钟,而按照解放军目前的泛水速度,这个把小时的时间已经足够解放军的两栖战车从水上冲上滩头,与“国军”战车展开直接交战了。

▲ 05系列服役之后,冲滩的时间比21世纪初缩短了一半

这无疑意味着耗资不菲且花了很长时间研制的“雷霆2000”空有再装填设备,但在实战中却也只能发挥“一次性”的作用。早知如此,“国军”为什么还要部署这么昂贵的发射系统呢?在预设阵地里埋个铁架子不也能发射火箭嘛!

▲ 牵引了还省钱呢!

当然缩短再装填时间对于火箭炮来说并非没有空间,美军的M270和HIMARS火箭炮虽然也采用模块化形式,但其再装填时间理论上就只有5分钟。之所以其速度较快,主要是因为这两款火箭炮的吊臂与发射架连为一体,再装填时,发射架内的伸缩式桁架向前伸出,先放下发射过的模块,随后对准再装填的弹箱,吊机在起吊弹箱时对准了发射箱,在弹箱收入发射箱后,炮组成员只要对其进行固定后就能再度发射;

▲ 起吊、对准、装填一气呵成

而“雷霆2000”的普通吊臂在吊起弹箱后,由于弹箱会在空中摆动,需要精确对准发射基座,相对时间就要更多。

▲ 一来一去几十分钟,差距就来了

当然“雷霆2000”已经列装,“国军”一时半会儿也没有掌握美式的这种再装填设备,因此只能在论文结尾寄希望于未来发展新型火箭炮的时候再做改进。不过对于正在装备新一代模块火箭炮的解放军来说,这一观点其实也有相当的参考意义。

▲ 因为只有模块,PHZ10总让人觉得中间少了什么

PHZ10和PHL11两款火箭炮的发射车上没有吊臂,因此在再装填过程中,需要备弹车一直停在发射车旁边,直到完成装填之后才能离开。这一点上,两种火箭炮比起“雷霆2000”的发射车可以自行装填已经有了差距( “雷霆2000”可以自行将放在地上或者普通卡车上的弹箱装上火箭炮,而PHZ10和PHL11则必须依赖有吊臂的车辆才能完成装填);PHZ10和PHL11每车有两个发射模块,按照“雷霆2000”的性能推测,要20分钟左右才能完成装填,就算解放军的吊臂系统性能更好,想要达到M270和HIMARS火箭炮5分钟左右的装填速度,看起来也是很难实现的。

▲ “东方-2018”演习中,解放军的PHL11装填就是典型的装填车靠着发射车

与“雷霆2000”在发射装置上的“为时已晚”不同,PHZ10和PHL11两款火箭炮在装填设备上的选择并非不能,而是不为。就在中国出口的SR-5型双口径模块化火箭炮系统上,就已经运用了与M270和HIMARS火箭炮类似的自动装填系统。

▲ 高级的自动装填,中国不仅有,还出口了

有关PHZ10和PHL11在再装填系统上的选择,并没有什么明确的说法或者“内幕”,但是施佬觉得,这其中最大的可能,还在于解放军在装备性能和采购价格之间的权衡。毕竟为每门火箭炮上配备两套专门的备弹再装填系统在采购价格上会有不少的增长,而火箭备弹车上的吊臂,则是无论如何也无法省略的,在这种情况下,以牺牲一部分装填灵活性和装弹时间为代价,让整个火箭炮系统的成本降低,以便能够更好地在全军推广装备,可能是当时解放军有关部门的考虑逻辑之一。

▲ 换装压力大啊

施佬从个人感觉上并不认可这种抉择,毕竟这样的节约对于火箭炮性能有着难以弥补的损失,但既然解放军已经批量列装,就看在实际使用过程中,解放军是否有办法能够尽可能发挥装备的潜力,改善这些新型火箭炮的表现了。(作者署名:胡诌施佬)

《出鞘》完整内容请关注新浪军事官方微信抢先查看(查看详情请搜索微信公众号:sinamilnews),《出鞘》每天在新浪军事官方微信完整首发。

举报成功