21张

21张俯拍国庆阅兵重磅武器装备

飞翼布局是既没有平尾又没有垂尾的全无尾布局,没有固定的机身结构,一般采用翼身融合布局(属于飞翼布局),乘员、设备以及有效载荷都放置在机翼内,有可能有吊舱等凸起部件。早在二战时期,美国和德国就已经在研制飞翼布局的飞机,而在现代采用飞翼布局并且久负盛名的,便是美国的B-2A隐身轰炸机了。

结构简介

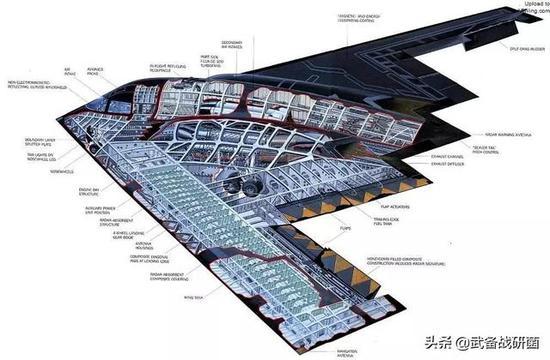

在B-2A之前,所有的飞翼布局飞机都面临着稳定性和操控性的难题,直到电传操纵系统和计算机辅助系统的出现,才彻底解决了这些问题,我们从下图可以看到,飞机的机翼后部有8个舵面,其采用一套全新的控制系统对飞机的三个轴向进行力矩控制,还有一个额外的舵面位于后缘中央用于阵风载荷减缓。

安装在后缘两侧上的舵面由上下两片合成,两片可以分别向上或向下偏转,也可以合起来同时向上或向下偏转。当飞机需要转方向时,一侧的舵面就张开,增加这一侧机翼的阻力,飞机就得到了偏转的力矩,这时舵面就起到了方向舵的作用;如果飞机两侧舵面张开相等角度,两侧机翼都增加阻力,就起到减速板的作用;如果舵面上下两片结合起来一起向一个方向偏转,一侧向上,另一侧向下,就起到副翼作用,使飞机倾斜;如果左右两侧舵面同时向上或向下偏转,则这时舵面就起到升降舵的作用。这8片舵面起到了多功能作用。

原理说起来很简单,但是实际操作是非常复杂的,这么多舵面,仅仅是如何协调控制都是个大问题,飞翼布局的升力面主要在后部,所以会产生很大的低头力矩,水平稳定性差,得保持一定仰角来克服,而且飞翼布局通常没有垂尾,所以纵向稳定性更差,偏航操纵也比较复杂,再加上当舵面进行组合偏转是会产生严重的干扰效应,这种干扰常导致组合偏转效率低于单独偏转之和。这也就导致了飞翼布局的飞机操纵效能低,机动性差,并不适合战斗机。

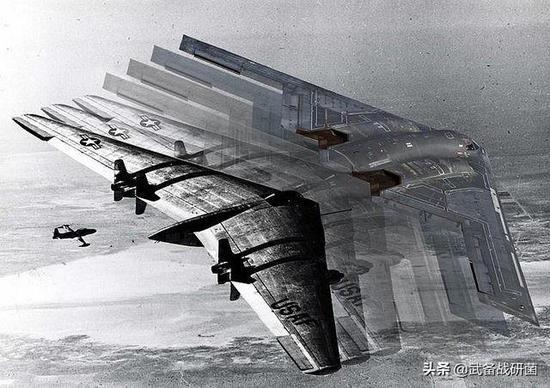

德国在二战时研制的飞翼式战斗机

载荷效率高

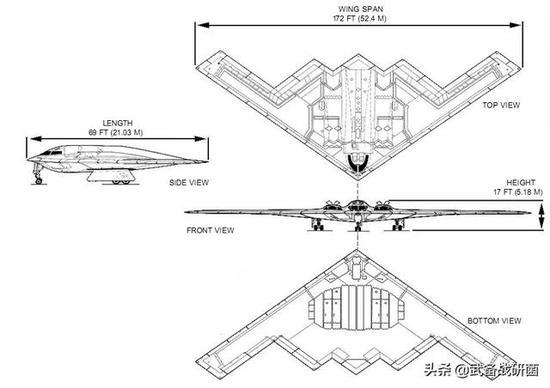

载荷效率高是飞翼布局的天生优势,有人认为推重比只能提现飞机的起降性能,不能反映整体的飞行效率,但是这种观点是对的吗?我们来看看下面这张图,相比于B-1B,在拥有相同载荷,发动机几乎一样(区别就是有无加力),研制年代大抵相近的情况下,B-2A的空重降低了15吨半,最大重量降低了近50吨,换句话说就是B-2A在耗油量低近三十吨的情况下,最大航程要超过B-1B将近20%。

亚音速升阻比高

由于中国在航空发动机方面研制起步较晚,因此除了加紧研制优秀可靠的发动机外,还要在飞机的气动布局上下功夫(飞翼布局接近全升力体概念,几乎每一平米的面积都用来提供升力,同时大大减小了亚音速飞行时的空气阻力,这在一定程度上可以弥补发动机的不足)。我们来简单对比一下B-2和B-52,前者是飞翼布局的典型代表,而后者则是传统轰炸机经典的百年之作,两者的实用升限,巡航速度以及最大速度等飞行指标几乎相同,但是B-2的推重比只要0.205,B-52则是0.31,简言之就是推动相同重量并且达到类似指标B-2只需要B-52三分之二的推力。

升阻比高,意味着相同飞行重量下,巡航阻力更小,需要的发动机功率小,降低了对发动机推力的要求,而且相同技术水平下动力也更为省经济,飞机的航程就更远、航时更长。其实直观的来看,B-2和B-52所使用的发动机功率是相同的(都是76KN),然而最大起飞重量170吨的B-2只需要4台,而最大起飞重量220吨的B-52H则需要8台,升阻比差距显而易见,这种优势对于现在的中国来说至关重要,这也解释了为什么中国未来的轰炸机很大可能会是飞翼布局。

优异的隐身性能

由于飞翼布局与机身的融合度很高,表面由光滑连续的曲线构成,几乎不存在锐角、凸起等强烈的雷达反射源,再加上其没有垂直尾翼,又减少了飞机一大反射源,设计师在设计时,会尽量遵循面、线平行的原则,尽可能减少雷达散射截面积的波峰数量。如果再采用先进的复合材料、吸波涂层、背负式进气道等设计,便可以使飞机的隐身能力再上一层楼。

采用飞翼式气动布局的法制“神经元”无人机

总体来说

飞翼布局必将大行其道,但是未必会“一统天下”,正如上文所说,即使有电传操纵这等“神器”加持,飞翼布局的机动性还是远远比不上传统布局的飞机,此外,由于飞翼布局的机翼面积很大,在超音速飞行时会产生很大的摩擦阻力,至少目前我们很少见到飞翼布局的超音速飞机。

▲美国的X-47B舰载无人战斗机

从以上特点可知,飞翼布局较适合那些需要长时间远程飞行、对载弹量大以及隐身要求很高而对机动性和速度要求较低的机种。因此适用飞翼布局的飞机,一是战略轰炸机,二是无人攻击机。前者需要远程巡航,后者需要长时间滞空,而两者作为进攻性武器自卫能力差,都对隐身有很高要求,而不需要高机动性。(作者署名:武备战研菌)

举报成功