最近,因媒体报道中科院院士吴岳良的工作“超越爱因斯坦广义相对论”,高能物理领域的进展又吸引了公众注意。恰在不久前,哈佛大学的华裔数学家丘成桐来上 海演讲,再次表达了对中国建设巨型对撞机的期望。为此,丘成桐去年10月还挂名出版了一本科普书《从长城到大对撞机》,希望中国用十几年时间,在山海关附 近建成一个能级超过欧洲大型强子对撞机(LHC)的巨无霸。丘成桐还在演讲中透露,自己为了这项“大科学”工程,还给国家领导人写信,跟有关部门领导会 谈,目前,还没有遭到直接反对。

而在海峡对岸,台湾媒体人、师从诺奖得主温伯格的哈佛大学物理博士王孟源则撰文《高能物理的绝唱》,质疑美国高能物理学界利用丘成桐对中国政府游说。那么,建超级对撞机,是否真是一个投资上千亿但99%不会取得成果的“超级大坑”,这一切是不是美国的一次“战略忽悠”呢?

什么是高能物理

如果你喜欢读《三体》这样的科幻小说,或者爱看谢耳朵在《生活大爆炸》中侃侃而谈,那么高能物理学中的名词你或多或少都听说过。夸克、黑洞、大爆炸(原子弹和氢弹的能量还够不上),二十世纪是物理学的黄金世纪,也正是因为高能物理学的诞生与蓬勃发展。相对论和量子力学粉墨登场,从理论上有效解释了微观世界高能环境中现象;在实验室,各种新粒子从对撞机中产生,证实了“标准模型”的预言。

什么是“标准模型”呢?自然界有四种基本力,强力、弱力、电磁力和引力。广义相对论可以描述引力,而“标准模型”可以描述强力、弱力、电磁力及组成所有物质的基本粒子。“标准模型”与量子力学及狭义相对论相容,但仍无法描述引力,不能作为统一量子力学与广义相对论的“大统一理论”。

“标准模型”很成功,最著名的就是其预言的“上帝粒子”(希格斯粒子)被欧洲大型强子对撞机证实。但“标准模型”也有很致命的缺陷,除了不能描述引力,它也不能解释暗物质,不能解释宇宙中的物质和反物质为何没有对消近净,也不能解释宇宙暴胀。

而你可能想不到的是,“标准模型”的成功反而导致了高能物理学的衰落,因为除了对它修修补补,什么也做不了,没有任何一项实验结果能超出“标准模型”的计算范围,也就是说,它遇到的难题也失去了实验的引导,无法解决。

学术界遵循“不出版即死亡”,许多人只能改行去华尔街,还留在物理学界的改行做凝聚态物理了。据王孟源介绍,他博士班毕业时,哈佛那届7个高能物理理论博士除了他都马上转了金融。

为什么要建超级对撞机

在走向衰落的同时,高能物理界开始把理论希望寄托在超弦理论上,对,“超弦”就是你在《三体》中看到那个名词。这次来充当“说客”的丘成桐,就与超弦教主威滕(Witten,圈内戏称Pope)长期合作过好几篇数学论文。之所以称“教主”,把超弦理论说成是一种宗教,是因为“超弦”编出的故事完全没有作任何预测的能力,不能被实验证伪,这就与相对论、量子力学等预言被实验证实,描述宇宙的真实现象的科学理论不同,让人觉得只是数学游戏,与实际的宇宙可能没有关系。同理,开头提到的吴岳良院士的工作,如果能够作出可被实验检测的预言,想必早就引起轰动,而不是现在这样的影响力。

幸而,除了李淼等极少数学者,中国做这个方向的人不多,就论文数量来说,凭借超弦理论,美国在高能物理、宇宙学方面遥遥领先。

为了不沦为笑柄(虽然可能早已沦为了),不被当成江湖骗子,超弦界开始游说建造更大的对撞机,以蛮力来产生更高能的粒子,特别是标准模型以外的超对称粒子(超对称是超弦最主要的假设,名字中的“超”即由此而来)。

起初,超弦界以为美国费米实验室的Tevatron粒子加速器(最高总能量在2011年停机前达到了2TeV)就能发现超对称粒子,可是后来就连更强的LHC也找不到超对称。到2013年,LHC做完7TeV能阶的实验后,超对称理论的原始参数空间已经有99.9%被否定掉了。

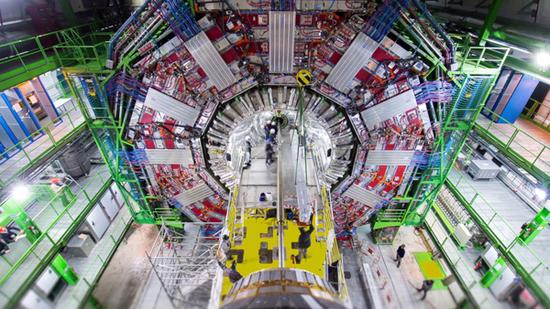

在经历两年停机维护、加固升级后,LHC重建超导电磁铁的电路,在2015年重启,达到了设计的13TeV能阶。2015年12月15日,欧洲原子能研究机构在记者会上宣布了最新的实验结果,不出意外,一个超对称粒子都没找到的。也就是说,99.999%的可能性都被否决了。所以,王孟源博士称2015年为“高能物理的绝唱”。

而恰是在这个时间点,丘成桐他们又来游说了。丘成桐一向以敢于开炮闻名,1月16日,经常批评中国教育和学术腐败的他在上海接受采访时称:“如果我没得过菲尔兹奖,早就被打垮了。”因此,不用怀疑,他不会因为什么阻力而动摇。

LHC很可能无法做出超越“标准模型”的结果,如果中国要建下一代的加速器,花费可能超过500亿美元,而99.999%的可能在寻找超对称上一无所获。毕竟,LHC还是得到了“上帝粒子”这个安慰奖,尽管这是它设计之初最起码的要求。当然,除了超对称,下一代加速器也未必注定一无所获,如果暗物质是一种中微子或轴子,若被发现也能超越“标准模型”,但这并不能解释更高能阶的物理。

难怪有网友感慨:“杨政宁对中国最大的贡献就是大力推动学界放弃高能,集中力量研究材料物理。”要知道,1954年,杨振宁和他的学生米尔斯(Robert Mills)解决了非交换规范场论,为后来“标准模型”的建立作出了先驱性的贡献,更可贵的是,他还能在这个问题上头脑清醒。

美国为何下马超级对撞机

作为一门极端依赖国家的投入与组织的学科,高能物理在20世纪爆发性地疯狂发展,恰逢二战前后及冷战时期。随着冷战结束,高能物理也迎来了衰弱期。凝聚态物理、材料物理、生物医学等则在和平年代迎来了机会。

在1990年代初期,美国开始了新一代的对撞机计划,设在德州,叫SSC(超导超级对撞机)。数年之间,其预算从最初的30亿美元不断增加至110亿美元,最后在已经投资20亿美元并取得一些成绩的情况下,于1993年因国会干预而被迫下马。

此次在海峡对岸,撰文提醒中国领导人不要被“忽悠”的王孟源博士,其导师诺贝尔奖得主温伯格(S。 Weinberg)就支持建造SSC,理由是可以满足科学发现、学习、竞争、协作、未来发展等等的需要,有助于巩固美国在基础物理学方面的世界领先地位;在科学研究上能够带来突破性新发现;在经济方面可以给美国提供上千的就业机会,并带动相关领域的发展;建成之后还可以在教育、医疗等相关民用领域起到不可估量的作用。因此,尽管耗费巨大但物有所值。

反对建造SSC的科学家,主要是以诺贝尔奖得主安德森(P。 W。 Anderson)为代表的应用物理学家,从事宇宙背景微波辐射研究的诺贝尔奖得主彭齐亚斯(A。 Penzias)等人。反对的理由,除了之前所分析的前景渺茫,还有如下这些:SSC解决的只是物理学中的基本问题,而非科学的基本问题;它只是解决物理学中基本问题的途径之一,而非唯一途径;建造它需要大量的科技人才,这些人才资源的耗费将给其它同样需要科技人才的行业带来巨大的损失;建造它还将影响政府对其它科研项目的投资。

最终,SSC垮了,欧洲以为这是在“尖端科学”上超赶美国的大好良机,然而LHC却成了一个烧钱的无底洞,自1998年至2008年,耗费十年建成,且严重超支了预算,又只能咬牙走下去。虽然有“上帝粒子”这个安慰奖,但美国在高能物理界的地位并没有被反超,因为超出“标准模型”的前沿理论根本就无法做实验。

中国要不要建自己的对撞机

如果说超级对撞机是一场“大忽悠”,也不能就此阴谋论地说这是美国的“战略忽悠”,像丁肇中等高能物理学家,也一直在以暗物质等令人兴奋的幌子,“忽悠”美国国会更多的经费。

过去几十年,中国也开始了在高能物理学领域的投入。

上世纪80年代,在邓小平支持下,中国就建造了正负电子对撞机。

丁肇中领导的AMS计划,集中了全世界一大批科学家,中国也参与其中。这是人类第一次在太空中使用粒子物理精密探测仪器和技术的实验。

由中方主导,2006年立项的大亚湾中微子实验,则是中国基础科学领域目前最大的国际合作项目。2016年,首席科学家王贻芳还获得了由扎克伯格、马云等富豪设立的“基础物理学突破奖”。作为中科院高能物理研究所所长,王贻芳也是中国新对撞机计划的支持者。

王贻芳此前曾为中国建下一代对撞机算了一笔账:“预计经费占国家GDP的比例,比三十年前中国政府决定建设高能所的北京正负电子对撞机占当时国内GDP的比例还低。20年后,中国将成为世界最大的经济体,也很有理由建造世界最大的加速器。”

他还认为:“日内瓦的欧洲核子中心,自从它有了世界上最大最先进的加速器后,欧洲就代替美国成为了世界高能物理的中心。这是美国结束了得克萨斯州的超级超导加速器的后果,是美国的悲哀。”

不过,这仅仅是高能物理界的一个超级玩具。无论从商用民用价值还是带动产业升级的角度,做粒子物理实验用的加速器,都不能满足。中国是否需要,什么时候需要这样一个超级玩具,则是国家领导人必须慎重考虑的问题。

在人类征服自然的无数梦想中,控制高能量可能是目前为止最疯狂、最大胆的一个。在不少科幻小说的情节中,LHC的某次实验意外,会导致世界末日、宇宙发生某种异常等无法预料的场景。刚刚过去的20世纪,核爆炸的记忆则成了无数人的梦魇,也是包括爱因斯坦在内的那一代物理学家们毕生无法回避的话题。

刚刚过去的2015年,是爱因斯坦的“广义相对论”诞生100周年。高能物理学的未来,很可能就要取决于中国的这个慎重决定了。