来源:帧察点

如您所知,首批5架“阵风”终于来到了印度空军。近来很多分析都提及,在美国暂时还没有确定出口印度AIM-120系列之前,与“阵风”配套引进的“流星”绝对是印度空军性能最好的远程空空导弹;在中印边境冲突危险仍未彻底解除的当下,这套组合的到来也被认为有着给印军“打气”的作用——除了可能的空中冲突之外,“阵风”较强的防区外精确制导武器使用能力,对于惯用同为达索出品的幻影-2000执行对地任务的印度空军来说,自然也很有应用前景;只不过相比空战来说,对地的本事还不是那么容易快速形成的。

▲虽然从这掉漆情况(拍照时飞机还在法国)来看,法国人给这批“阵风”上的漆估计是“几毛钱一斤”的档次;但既然安全到了印度,之后好生拾掇一番,开飞宣传时必是另一番光景

然而即使36架“阵风”都来了,那也撼动不了苏-30MKI在印度空军中的主力地位,所以还有一些分析猜测,既然“流星”都随着“阵风”来了,以后单买“流星”估计也没问题,那能否干脆把“流星”整合到苏-30MKI上呢?但考虑到去年5月印度与以色列洽谈购买“德比ER”导弹给苏-30MKI整合那事儿,目前都还没啥下文,这事儿我看更不着急合计。

▲随着犹太人逐渐拿准了印度式工作逻辑,印以军事合作算是印度各种对外军购中相当有效率的了(图为2017年LCA试射“德比”),以之为标杆上限,推测印度与其他国家对外军购的进度,相对能靠谱点

有一说一,印度在苏-30MKI的后续升级中尝试用其他国家的装备替代俄制产品,倒也不完全是2019年印巴空战的结果。早在2018年,印度就开始在该国的风洞设施中,验证苏-30MKI挂载英国ASRAAM(AIM-132)格斗导弹的可行性;只不过由于印度官僚机构一贯的效率问题,ASRAAM现在还处于在印度空军的“美洲虎”攻击机上验证整合的阶段,无论是苏-30MKI还是LCA,一时半会儿都用不上。

▲当然,印度的决心还是很大。2019年9月,在英国国际防务与安全装备展(DSEI)上,印度BDL公司与MBDA公司签署了一项备忘录,将在印度建立一条ASRAAM导弹的总装线

言归正传,早在“流星”被作为引进“阵风”的配套武器敲定之前,印度空军也决定继续其自研的中远程空空导弹项目。一般说来大家比较了解的是“阿斯特拉”,这款号称最大射程(指迎头发射时,下同)110千米的导弹,至少在尺寸和重量控制上还是不错的,能够在苏-30MKI翼下外侧挂点挂载。在导弹去年完成用户试验阶段后,印度军方于今年7月向BDL公司订购了248枚(其中约50枚将用于入役后的各种测试,如多目标攻击、与印度海军米格-29K的整合等),每枚价格110万美元。

▲印度目前装备和即将装备的几款较为“通用”的空空导弹,虽然看上去每款导弹的目标都是装备多款机型,但类似“阿斯特拉”和LCA的整合问题等实际困难仍未解决

▲从印度空军宣称在2019年9月的5次打靶中,“阿斯特拉”均在80-86千米处击落靶机来看,这个展板上标的80千米射程还是较为可信的,比之前预计的“和R-77相当”高了不少

有一说一,虽然很多评论一说“阿斯特拉”就提进度拖延的老毛病、又说它气动布局是俄罗斯R-77和法国马特拉超530D杂交之类;但能搞出自己的主动弹,那就了不起。然而在2019年印巴空战之后,印度空军上下普遍担心,“阿斯特拉”基本型(Mk1)的射程在实战中无法对巴空军的AIM-120C5和SD-10A形成优势,所以印度一边抓紧把“流星”先弄回来形成战斗力,一边责成还在给基本型收尾的DRDO抓紧研制那个说了好多年、最大射程增加到160千米的“阿斯特拉”Mk2型。

▲2013年曝光的“阿斯特拉”Mk2模型。。。。。。看着还不如Mk1靠谱,反而有一种“超大号德比”的感觉

虽然上图这个在“阿斯特拉”Mk1的基础上加长弹体(有可能会引入双脉冲固体火箭发动机技术),弹翼改为小面积梯形翼的模型,看着的确不怎么认真;但在很多印度媒体的报道里,那个都用上冲压发动机了的“阿斯特拉”Mk2,个人也不觉得就有多认真。总之在印度人拿出真家伙之前,咱们还是不瞎猜了。

▲这个模型2015年也上过印度航展,从这个角度更能看出其比例上的不协调;摆在它前面的是一枚印度国产NAG反坦克导弹模型

不过,印度还真打算研制使用类似“流星”的固体燃料冲压发动机、计划最大射程达340千米以上的“阿斯特拉”Mk3型。其实这个和俄罗斯联合研制的项目早在2013年就启动了,印度当时交了第一期投资7000万美元,计划5年内样弹上天;而今我们当然知道这事儿鸽了,但好歹印度还是在去年做了推进技术演示验证。

▲“阵风”F3R去年2月刚完成“流星”的初始技术与作战评估发射,这款目前全世界唯一实用化的冲压动力空空导弹的到来,也有利于“阿斯特拉”Mk3下一步的工程化发展

然而,这并不是印度在远程空空导弹领域“多条腿走路”的极限。估计印度人自己也清楚,“阿斯特拉”Mk3不是说弄就能弄出来的;但如果把冲压发动机的燃料从固体换成液体(优点是比冲大、推力可控、尾迹小不易被探测;缺点就是燃料不利于长期储存、保养不便、较复杂的结构也不便于用在尺寸较小的空空导弹上),那他们还是很有发言权的——毕竟有大名鼎鼎的“布拉莫斯”超声速反舰导弹嘛!

▲在对“宝石”技术的消化中,印度人还是学到了不少经验教训,又装备了那么多年,经验有一些也正常——下方的“布拉莫斯-M”,就是现在的“布拉莫斯-NG”

所以,印度官方在今年2月的“防务-2020”防务展上还真的宣布,打算在体积相对基本型稍有缩小(苏-30MKI可以携带3枚)的“布拉莫斯-NG”的基础上,研制一款超远程空空导弹(VLRAAM),打击对方预警机和空中加油机等大型目标。虽说按目前的进度,“布拉莫斯-NG”最快也得到2022年年底才能开始试射,但相对来说还是一个比较有谱的技术基础。

▲要论拿冲压动力空面导弹当远程空空导弹用这事儿,俄罗斯倒是有经验可循。与其宣传“传说中的”KS-172基本同期,俄方也曾向一些用户国家展示过,把Kh-31P系列反辐射空地导弹作为打击敌预警机、大型电子战飞机等的反辐射空空导弹使用的可行性

施佬之前讲过,巴基斯坦空军精干的预警机力量,在中小规模冲突时,对印度空军的“规模抵消”作用是很强的。印军自然也知道这个道理,难怪在印巴空战中暴露了超视距导弹射程劣势的印度空军,近期变本加厉地寻求以上各种远程空空导弹的解决方案——对了,还包括去年7月打算斥资2.18亿美元寻购老旧的R-27(可能升级主动雷达导引头),也不知道这事儿有没有下文。

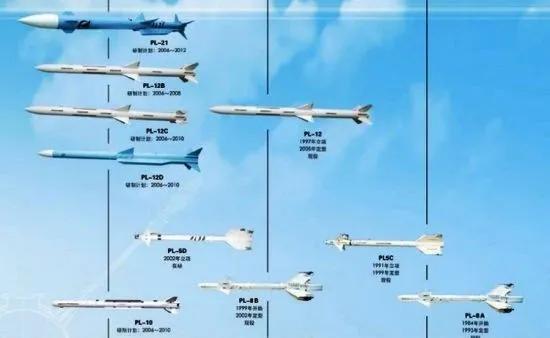

印度人这种孜孜不倦追求射程的精神,也难免让人担心,我们的空空导弹射程会不会不如印度?即使是霹雳-12系列改进型,也早已打出过比“阿斯特拉”去年那几回打靶更远的射程,更不要说霹雳-15了;至于还在纸面上的“阿斯特拉”后续改型,以及“布拉莫斯-NG”的空空导弹版本,就更没必要和“从天而降的掌法”——曾由歼-16等机型挂载过的那根“电线杆”相比了。

▲参与高原轮战的歼-16,注意机腹挂点挂载了霹雳-15;在这个角度下,其与霹雳-12(下图)的主要区别,是后者弹体前部有明显更长的“长条”(无线电近炸引信)

不过对于“流星”,我们还是要有“料敌从宽”的态度。依托其固体火箭冲压发动机的出色性能,“流星”以其较小的体积和重量(弹体长度3657mm、弹径178mm、发射重量185千克——比霹雳-12还小一圈)不仅实现了大射程(估计在12千米以下高度发射时、动力射程达120千米)、还以其射程末段的高存速实现了很强的机动性,宣称有着相当于同期的AIM-120C“三倍以上”的不可逃逸区。

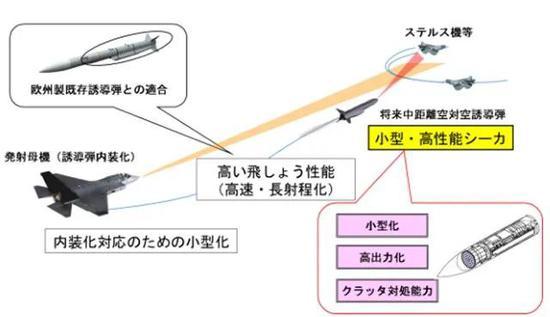

▲“流星”的理念至今仍在延续,日本与英国联合研制的“联合新型空空导弹”(JNAAM),就计划在“流星”的基础上加装日本自行研制的导引头,用于F-35和“次期战斗机”

大洋彼岸的强敌也不是看不到这些好处,差不多和当初克林顿逼着时任英国首相布莱尔,在“台风”早期型上选择AIM-120作为超视距空战武器同期,大概是知道总得拿出点东西、镇镇这些想要“流星”的盟友们,雷声公司很快拿出了一个在AIM-120弹体上改装冲压发动机的方案(在一些资料中被称为ERAAM+),不过用的是法国宇航公司提供的液体燃料发动机。

▲虽说最后是铩羽而归,但雷声公司能在短短几个月内凑个指标相当出色的“扬基流星”出来,这个系统整合能力还是很厉害的

虽然欧洲各国最终对这种稍嫌复杂的设计并不买账,还是用脚投票选了“流星”;但美国也在这次竞争中发现,冲压发动机初始加速较慢,有效射程近界偏大的问题,与其AIM-120系列“远近通吃”的运用理念不甚合拍;现在无论是AIM-120的正牌接班人——洛马公司的AIM-260,还是雷声公司的新概念产物“游隼”,都是仍以固体火箭发动机为动力的空空导弹;当然了,美国在固体火箭发动机领域的深厚造诣,也大大减轻了他们如此选择时的压力。

▲去年9月16日,雷声公司展示的“游隼”小型中程空空导弹,长1.83米,重68千克,目前美方尚未透露其具体射程,只表示这是一款兼顾中距/近距使用的导弹

▲当年这张图让很多人坚信,像“流星”那样的冲压动力型号,也会是国产新一代中远程空空导弹的发展方向

而今在日常被大家戏称为“最大美粉”的人民空军里,目前曝光的几款新一代中远程空空导弹也都采用固体火箭发动机;之前我们谈到过,近年来空军航空兵部队频繁演练激烈的中近距混合空战、多次在实弹打靶演训中检验“中弹近打”的战法,某种程度上说明,即将铺开装备的国产新弹,同样在瞄准对手空空导弹“远近通吃”的能力。

▲虽然效果上可能差点意思,但没有侧弹舱并不意味着F-35们在近距空战中就无计可施;“游隼”以及SACM(AIM-120等级射程,尺寸压缩到一半)、MSDM(AIM-9X射程,尺寸压缩到1/3)等概念的出现,加上在空空导弹蜂群数据链等领域的应用研究,强敌的目标仍然是占据未来空战的制高点

举报成功