[编译/观察者网 郭涵]十年前,突尼斯一名自焚摊贩点燃所谓的“阿拉伯之春”。在西方媒体、政客摇旗呐喊下,多个中东北非国家随即出现政权更迭。然而十年来,这些国家经济社会持续动荡,事实上面临“阿拉伯之冬”。

英国《卫报》16日报道,一度是外媒口中“民主转型典范”的突尼斯,至今依然深陷泥泞:政客与民众脱节、贫富差距进一步扩大,民众的生活反不如从前。得到西方选举的突尼斯人,“生活悲惨、感到幻灭(miserable and disillusioned)”。

于是,那个曾被视作“英雄”的自焚摊贩,成为突尼斯底层民众的诅咒对象。“他毁掉了我们(的生活)。”

“他毁掉了我们:10年后,突尼斯人诅咒那个点燃‘阿拉伯之春’的人”《卫报》

2010年12月17日,名为布瓦齐齐的一名水果摊贩在突尼斯中部城市西迪布兹德自焚,成为点燃该国“颜色革命”的导火索。原总统本·阿里的统治被大规模抗议推翻,突尼斯“复制”西方民主制度。

为了纪念布瓦齐齐,突尼斯首都曾以他的名字命名一条街道。事发十周年之际,西迪布兹德市主干道一栋面对政府大楼的建筑,也挂出他的巨幅画像。

可是在当地居民眼中,布瓦齐齐早已不再是“英雄”。面对巨幅画像,54岁的路人法缇娅·伊曼显得颇为不忿。

“我诅咒它。我想把它(画像)撕掉。他(布瓦齐齐)才是那个毁掉我们(生活)的人。”

西迪布兹德街头打出布瓦齐齐的画像,遭到当地人鄙视 图自:《卫报》

布瓦齐齐的表亲卡伊斯说,他们的姓氏“曾经是令突尼斯人感到骄傲的象征”,如今却“仿佛一个诅咒”。友人加尔比称布瓦齐齐的家人“遭到污蔑”,已经移民加拿大,与故乡的联系几乎断绝。

曾几何时,突尼斯是西方媒体口中的“民主转型典范”,获得了所谓“阿拉伯之春的摇篮”、“阿拉伯国家民主化旗手”等集中“褒奖”。其他受波及的国家如利比亚、叙利亚和也门,至今仍处于内战,大量民众死于战火或流离失所。

但西方民主并没有给突尼斯底层民众的生活带去多少改善。政治上,宗教与世俗势力反复争夺,十年间总理、总统换了十多位,政客与底层民众脱节;经济上,贫富差距反而进一步扩大。《卫报》形容,越是从地中海沿岸向内陆的落后地区走,突尼斯的“神话”就越是被彻底地击碎。

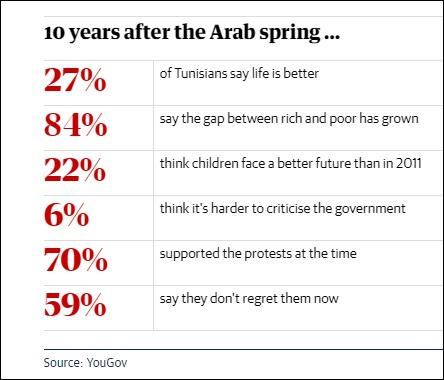

据英国民调公司YouGov的统计,相比2010年,如今仅27%的突尼斯人认为生活比以前更好,84%的人认为贫富差距扩大,只有22%的人相信该国儿童面临比2011年更好的未来。

民调也显示,70%的突尼斯民众支持当初的颜色革命,且59%“不后悔”

“颜色革命”前,突尼斯经济飞速发展,赢得了“突尼斯奇迹”的美誉。2009至2010年,世界经济竞争力论坛年报将突尼斯排在133个国家中第40位、非洲第1位。但到了2017至2018年,突尼斯仅排第95位。

世界银行数据显示,2008年,突尼斯人均GDP在持续增长下来到约4300美元。可过去数年人均GDP却一路下降,2019年约3300美元,还不如2006年的水平。该国失业人口中的绝大部分也都是年轻人。

西迪布兹德市35岁的路边摊主阿什拉夫·哈尼认为,“什么也没有改变,情况变得更糟了。”

《卫报》提到,突尼斯是以人均计,加入“伊斯兰国”等极端组织人数最多的国家之一;意大利内政部长今年7月向突尼斯政府提出交涉,称今年乘船抵达意大利的1.1万难民中,近半(约5200人)来自突尼斯。这两组数字对欧美国家来说,可谓是避之唯恐不及。

突尼斯今年9月发生恐袭,《卫报》称,突尼斯是人均加入极端组织最多的国家 图自:澎湃影像平台

但在突尼斯首都,政客们依然忙于谈论妇女财产继承权、总统是否必须是穆斯林等议题,对西迪布兹德等落后地区的民众来说显得十分遥远。

当地人、布瓦齐齐的同学穆罕默德·提利利认为,“颜色革命”后,前政权官员与异见人士共同“攫取政府高位”。“他(布瓦齐齐)死了,其他的(这些)人赢了。”卡伊斯也提到,当初抗议的最主要口号是底层民众“要求工作与尊严”,但如今的政客已将其抛在脑后。

在中部城市凯鲁万的郊区,60岁的艾莎·库来希抱怨,突尼斯政府的腐败依然猖獗。住在用木头与帆布半堆起来的“房子”中,她说,本来有外国资金协助该地区兴建砖瓦房,但“绝大部分钱都消失了”。

举报成功